2021.02.09

2025.09.11

ハラスメント教育とは? 必要性から注意するポイント、実施方法まで解説!

2020年6月に「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」が施行され、2022年4月1日から、全企業にパワハラ防止が義務化されました。それにともない企業にとってハラスメント教育の重要性は、これまで以上に増しています。

しかし、実際には、ハラスメント教育で何を伝えればよいのかわからないというご担当者さまもいらっしゃるかと思います。この記事では、ハラスメント教育の概要から実施方法、実施する際のポイントなどを解説。ハラスメントのない職場づくりのために、ぜひ参考にしてください。

1. ハラスメント教育とは

〈ハラスメント教育とは〉

ハラスメント教育とは、職場でのいやがらせや不適切な言動を防止し、すべての従業員が安心して働ける環境をつくることを目的とした社内教育です。パワーハラスメントに関しては、厚生労働省が以下の3つの要素を満たすものとして定義しています。

(1)優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

例えば、上司が部下に対して立場を利用し、強く当たる、指導を超えた叱責を繰り返すといった行為が該当します。

(2)業務の適正な範囲を超えて行われること

本来の業務遂行に必要のない私的な用事を命じたり、過度な業務負担を押しつけるなど、正当な指導の域を超えるケースなどが当てはまります。

(3)身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

暴言や暴力、人格を否定する発言、無視や仲間はずれなどによって、相手が心身にダメージを受けたり、職場に居づらさを感じる状況が該当します。

ハラスメント教育では、このような基本的な知識を従業員が理解し、無自覚な加害を防ぐことが求められます。

〈職場でどんなハラスメントが起きるのか〉

職場で多く見られるハラスメントは、下記の3つです。

●パワーハラスメント

地位や人間関係といった仕事上の優位性を利用して、仕事をするうえで適切な範囲を超えてされるいやがらせ

●セクシャルハラスメント

相手の意志にそぐわない不快感を与える性的な言動により、尊厳を損なうようないやがらせ

●マタニティ・パタニティハラスメント

妊娠や出産、育児などを理由に解雇や降格をはじめとする不当な待遇や配慮に欠ける言動をすることで、苦痛を与えるいやがらせ

その他にも、性的志向・性自認に関するいやがらせをするSOGI(ソジ)ハラスメント、飲酒に関するいやがらせをするアルコールハラスメントなど、職場では多種多様なハラスメントが起こり得ます。また、上司が部下に性的な発言をするなどといった言動が、パワーハラスメントだけでなく、セクシャルハラスメントにも該当するといったように、複数の種類にまたがる場合も少なくありません。

それぞれのハラスメントの概要と合わせて、具体的な例を解説することで、加害者側は「自分の言動はハラスメントとみなされるかもしれない」と思いとどまることができ、被害者側も「これはハラスメントだから相談してもよい」と判断でき適切に助けを求められます。

また、事例の提示により、ハラスメントが起こることで、職場にどのような影響が及び、結果としてどのような処分が行われるのかを伝えるのも有効です。

▼事例

上司が部下に暴言を吐くパワーハラスメントが発生し、被害者が精神疾患を患い休暇を取らざるを得なくなりました。初犯ではあるものの被害が重大なため、加害者に停職処分が下されました。

ハラスメントが起きない環境づくりには、ハラスメントに対する深い理解が不可欠です。

>関連サービス:eラーニングで学ぶハラスメント研修~職場のハラスメントの基礎知識~

〈ハラスメントに関係する法律について〉

ハラスメントに関しては、さまざまな法規制がされています。

・パワーハラスメント:パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)

・セクシャルハラスメント:男女雇用機会均等法

・マタニティ・パタニティハラスメント:男女雇用機会均等法、育児介護休業法

・その他:労働契約法、民法、刑法

さらに、2020年6月、労働施策総合推進法が改正され、職場においてハラスメント対策を講じることが事業主の義務になりました。

ただ「ハラスメントはいけない」と伝えるだけでなく、これらの法律に触れる行為だと伝えることで、コンプライアンス意識を高められ、発生防止につながります。さらに、被害者側も法律で守られていると分かるため、相談などがしやすくなります。

もちろん、たとえ法律で禁じられていなくても、ハラスメントは道義上許されるものではありません。しかし、会社から、公的に、法律で禁止されている行為だと周知することで、ハラスメントを許さないという姿勢を示す、おのおのがより危機意識を持てるようになる、といった効果が期待できます。

2. ハラスメント教育の必要性

ハラスメントを防止することはもちろん大切ですが、万が一発生してしまった場合の対応方法を理解することも重要です。知識を充分に身につけていたとしても、いざ起きてしまったときの対応ができなければ意味がありません。

ハラスメントをされた場合はもちろん、第三者として目撃した場合も、ショックは大きいですし、相談や通報をするにあたっては不安も伴います。スムーズな問題解決のために、自分が被害にあったときや誰かが被害にあっていると気付いたときに、どのような対応をすべきか、わかりやすく周知しましょう。

具体的には、どこにどのように相談すればよいのか、その後の流れはどうなるのかを分かりやすく伝える必要があります。その際、相談した人の秘密は守られるのか、匿名での相談はできるのかといった、ハードルとなり得る事柄についても、あらかじめ丁寧に説明しておけば、安心感が増し、より相談がしやすくなります。

また、管理職などハラスメントの相談を受ける可能性がある社員への教育も欠かせません。教育にとどまらず、対応マニュアルやフローを作成するなど、常に適切な対応ができるような体制を整えましょう。

このようにハラスメント教育を徹底し、体制を整えることで社内の意識が高まり、誰もが安心して働ける健全な職場環境の実現につながります。

3. ハラスメント教育を実施する際に注意するポイント

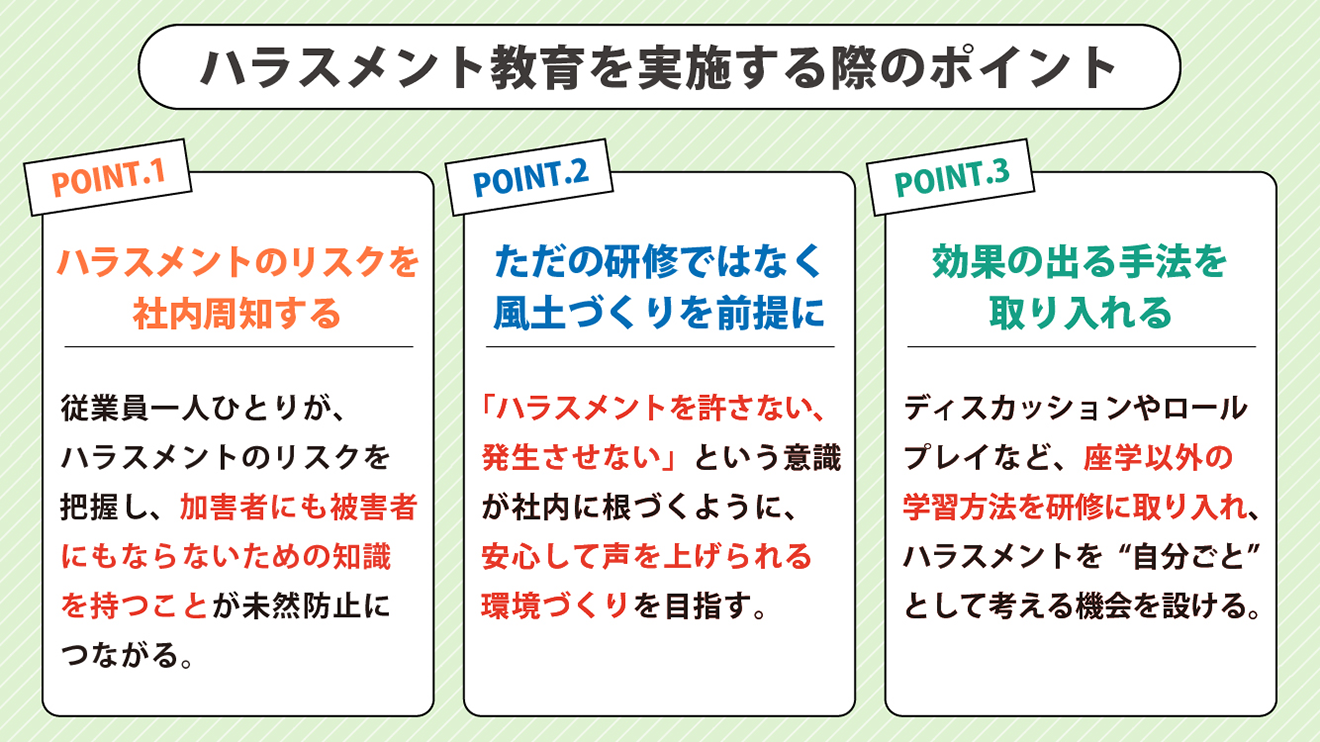

ハラスメント教育は、単なる研修の実施だけで終わらせずに、職場全体の風土改善を視野に入れることが大切です。以下の3つのポイントを意識することで、より実効性・実践性のある取り組みが期待できます。

〈Point.1〉ハラスメントのリスクを社内周知する

ハラスメントは誰の身にも起こりうる問題です。従業員一人ひとりがそのリスクを把握し、加害者にも被害者にもならないための知識を持つことが未然防止のカギです。社内で情報共有を行う際は、具体的な事例を交えると理解しやすくなります。

〈Point.2〉ただ研修を行うのではなく、風土づくりを前提とする

「ハラスメントを許さない、発生させない」という意識が社内に根づくように、研修だけにとどまらず、日々のコミュニケーションや管理職の姿勢にも配慮が必要です。安心して声を上げられる環境づくりが、風通しのよい職場を生み出します。

〈Point.3〉ハラスメント研修は効果の出る手法を取り入れる

講義を一方的に聞く座学のスタイルでは、学習者の意識を変えるのは難しいかもしれません。グループでのディスカッションやロールプレイなどを研修に取り入れ、ハラスメントを自分ごととして考える機会を設けることで、理解促進や知識の定着につながります。

4. ハラスメント教育の実施方法と、それぞれのメリット・デメリット

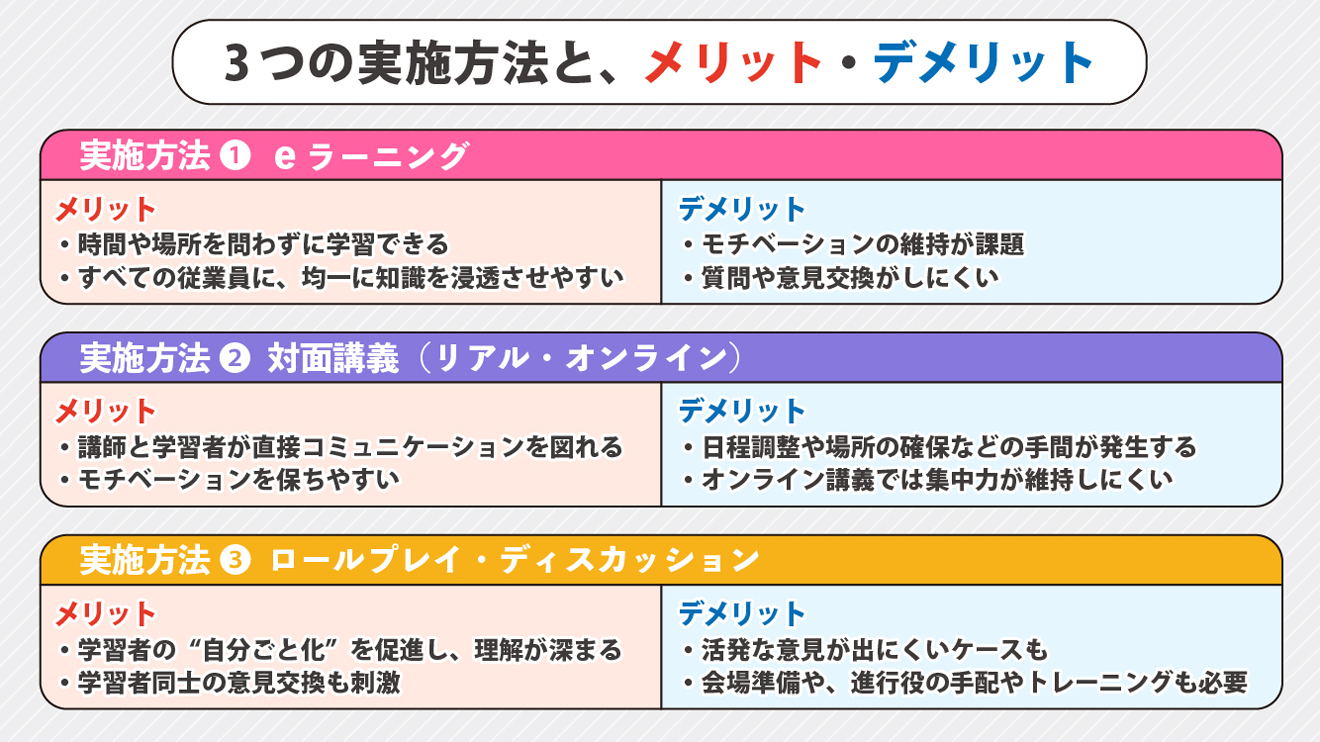

ハラスメント教育は、学習内容だけではなく「どのように実施するか」も成果に大きな影響を与えます。代表的な3つの実施方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

〈実施方法.1〉eラーニング

◎メリット:時間や場所を問わずに学習でき、すべての従業員に対して均一に知識を浸透させやすいのが強みです。利用するシステムによっては進捗管理なども容易で、市販の教材にも選択肢が豊富にあり、それらを活用することでコストを抑えることも可能です。

●デメリット:学習者は自分のペースで学ぶため、モチベーションの維持が課題です。また、講師やほかの学習者とのコミュニケーションの機会が少ないため、質問や意見交換がしにくい面もあります。

〈実施方法.2〉対面講義(リアル・オンライン)

◎メリット:対面での講義は、講師と学習者が直接コミュニケーションを図れる点が強みです。さらに、学習者のモチベーションの維持や集中しやすいなどのメリットも挙げられます。

●デメリット:日程調整や場所の確保などの手間が発生し、コストがかかる場合があります。オンライン講義では集中力の維持や対話の機会の確保が課題となります。

〈実施方法.3〉ロールプレイ・ディスカッション

◎メリット:実際のシーンを想定しながら考えることで、学習者の“自分ごと化”を促進し、理解が深まります。また、学習者同士の意見交換も刺激となります。

●デメリット:参加への心理的ハードルが高く、活発な意見が出にくいケースも考えられます。また、会場準備や、進行役の手配やトレーニングも必要となります。

実施方法それぞれに一長一短があるため、目的や学習者の特性に応じて、適切な方法を選ぶことが成功の秘訣です。複数の実施方法を組み合わせることも、学習効果の向上に有効です。

まとめ

ハラスメント教育は、企業における健全な人間関係を築くために不可欠な取り組みです。

パワハラやセクハラ、マタハラなどを防ぎ、従業員一人ひとりが安心して働ける環境をつくるために、この記事を参考にしていただければ幸いです。

とはいえ、限られた時間のなかで、これらを分かりやすく伝えるのは簡単ではありません。ヒューマンサイエンスのeラーニング教材では、重要ポイントを網羅し、約30分で学習が可能です。

関連情報

- 2025.7.30

- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性

最新ブログ

- 2025.12.18

- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?

- 2025.12.18

- 医療機関の教育課題を解決するLMSとは?導入メリットと選定ポイント

- 2025.12.12

- Vyond新機能のご紹介(2025.12)

- 2025.12.12

- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説