2025.10.28

eラーニングは社員研修に活用できる?向いている研修や効率的な実施方法を解説

時間や場所を問わず学習できる手軽さから、企業研修にeラーニングを導入する企業が増えています。しかし、「本当に効果があるのか」、「どんな研修に向いているのか」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

このブログでは、eラーニングの特徴やメリット・デメリットを解説し、どのような研修に適しているのか、さらに効果的な教材作成のポイントについても詳しくご紹介します。

1. eラーニングとは?社内研修に活用できる?

まずはeラーニングに関する基本的な知識を押さえておきましょう。

〈eラーニングとは〉

eラーニングとは、PCやスマートフォン、タブレットなどの電子デバイスを使用し、一般的には、インターネット等を通じて学習を行うスタイルのことです。対面研修、集合研修とは異なり、時間や場所に縛られることなく、個々のペースで学習できる点がメリットです。

近年は、働き方改革やコロナ禍によるリモートワークの普及、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の影響で、多くの企業がeラーニングを導入するようになりました。

〈eラーニングを構成するもの〉

eラーニングは、主に教材コンテンツとLMS(学習管理システム)で成り立っています。

●教材コンテンツ:スライド資料、テキスト、動画、クイズなど、学習内容を伝えるための素材

●LMS:受講者の進捗管理やテストの実施、成績評価などを行うプラットフォーム

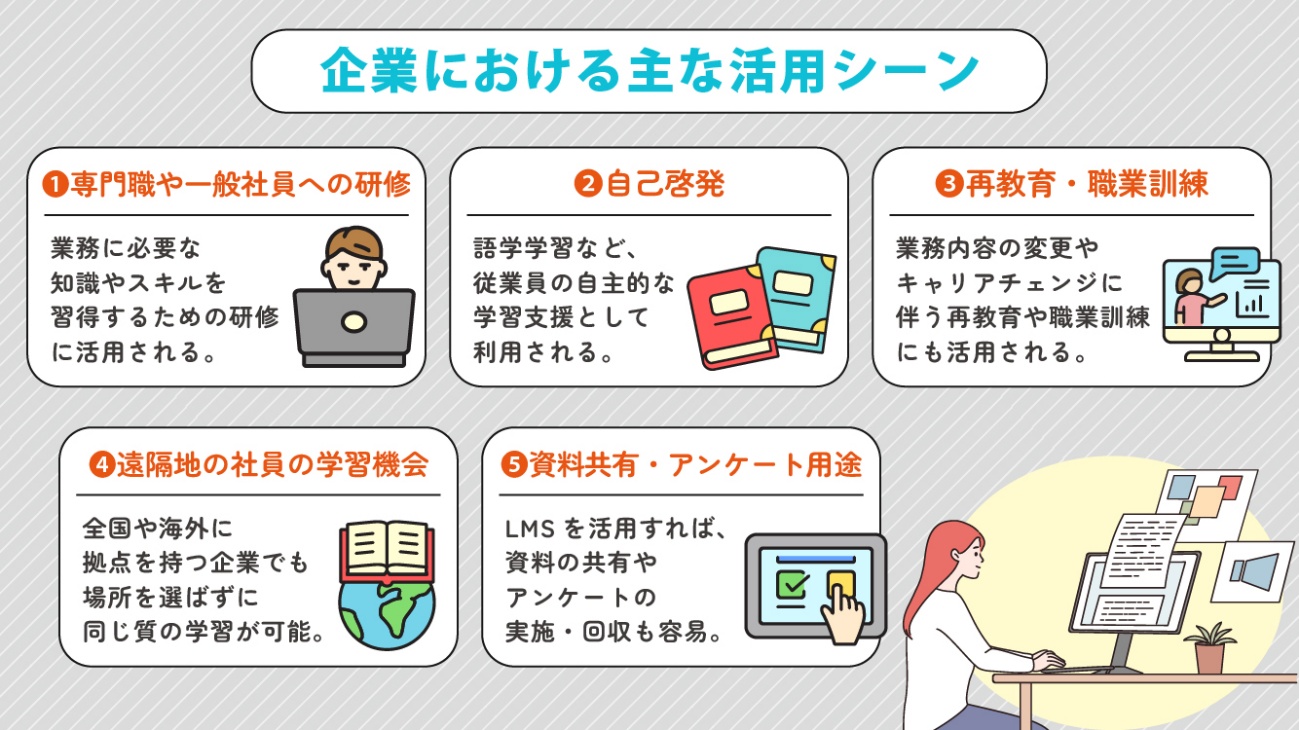

〈企業における主な活用シーン〉

eラーニングは、さまざまな場面で活用されています。

(1)専門職や一般社員への研修

業務に必要な知識やスキルを習得するための研修に活用されます。新人研修や営業研修、情報セキュリティ研修など、幅広い分野で導入されています。

(2)自己啓発

語学の学習やビジネススキルの向上、リーダーシップ研修など、従業員の自主的な学習支援としても利用されます。一人ひとりのキャリアアップを促進するため、多くの企業が導入を進めています。

(3)再教育・職業訓練

業務内容の変更やキャリアチェンジに伴う再教育、職業訓練にも活用されています。

(4)遠隔地にいる社員の学習の機会として

全国や海外に拠点を持つ企業では、教育の均質化が課題のひとつです。eラーニングであれば、どこにいても同じクオリティの学習が可能です。

(5)eラーニングシステムの資料共有・アンケート用途

LMSを活用することで、研修資料の共有や、アンケートの実施・回収も容易です。さらに、受講者からのフィードバックも迅速に受けられるため、研修内容の改善にも役立ちます。

2. eラーニングを社内研修に取り入れるメリット・デメリット

eラーニングを社内研修に導入する際、そのメリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。特に、学習者側と管理者側の双方の視点を考慮することで、より効果的な運用が期待できます。以下に、社内研修にeラーニングを取り入れるメリットとデメリットを解説します。

学習者側のメリット

(学習者側のメリット.1)学習実績・成果が残る

eラーニングはLMSを通じて、受講履歴やテスト結果などの学習データを記録することができます。そのため、学習者一人ひとりの進捗状況を把握しやすく、成長を可視化できるので、自己評価やフィードバックなどに活用しやすくなります。

(学習者側のメリット.2)場所と時間を問わず学べる

インターネット環境さえあれば、オフィスや自宅はもちろん、移動中などでも学習が可能です。多忙な社会人にとって、スキマ時間を有効活用できる点は大きな利点です。

(学習者側のメリット.3)反復しやすいため、知識が定着しやすい

決められた期間だけ、多くの場合は一度きりの対面研修とは異なり、eラーニングは何度も見返せるため、理解が不十分な部分を重点的に学習できます。特に、専門知識や業務/操作手順等のマニュアル研修など、繰り返し学ぶことで知識の定着につながる内容に適しています。

管理者側のメリット

(管理者側のメリット.1)研修対象者に均質的な教育を提供できる

対面研修では講師のスキルや学習環境などによって教育の質や習得度に差が出ることがあります。しかし、eラーニングなら全員に同じクオリティのコンテンツを提供できます。

(管理者側のメリット.2)自発的学習を促進できる

学習者は自分のペースで学べるため、主体的な学習習慣が身につきます。特に、キャリアアップを目指す従業員にとっては、自主的にスキルを高めるよい機会となります。

(管理者側のメリット.3)集合研修に比べてコストが低い

会場を借りる費用や講師の人件費、移動費などがかからず、長期的に見てもコスト削減につながります。特に、多拠点展開している企業にとっては、移動コストが削減されるメリットは大きいと言えます。

(管理者側のメリット.4)教材コンテンツの選択肢が多い

動画やスライド、クイズ形式など、学習内容に応じて、さまざまな教材コンテンツを作成できます。また、市販の教材も数多くの種類が出回っていて、手軽にeラーニングを始めることができます。

学習者側のデメリット

(学習者側のデメリット.1)モチベーションの維持に苦労する

対面研修と異なり、ほかの学習者との交流や講師による直接指導がないため、受講者のモチベーションが低下しやすい傾向があります。そのため、適切な進捗管理やフォローアップが求められます。

(学習者側のデメリット.2)学習するための環境やデバイスが必要

受講にはPCやタブレット、スマートフォンなどのデバイスが必要であり、通信環境が整っていないと学習しにくいケースがあります。また、デバイスの操作に不慣れな学習者にとっては、学習以前に使い方を覚える負担が発生することも考えられます。

管理者側のデメリット

(管理者側のデメリット.1)利用にはITリテラシーが求められる

eラーニングの運用には、システムの設定や管理作業が必要です。管理者がLMSの操作に慣れていないと、受講状況の把握や教材のアップロードがスムーズに行えないことがあります。

(管理者側のデメリット.2)集合研修に比べて強制力が乏しい

対面研修では、講師がその場で進行するため受講者の集中は維持しやすい傾向にあります。一方、eラーニングは個人の意志に委ねられる部分が大きく、学習の途中で離脱してしまうケースもあります。そのため、受講の進捗チェックやリマインド機能を活用する、上司や管理部門からの声掛けといった運用面での工夫が求められます。

(管理者側のデメリット.3)教材コンテンツの用意に手間取ることもある

自社独自のコンテンツを作成する場合、シナリオの作成や編集作業などに手間と時間がかかることがあります。作成せずに、市販のコンテンツを利用することで負担は軽減できますが、自社の研修内容に合致しているかを見極めることが大切です。

eラーニングは、時間や場所に縛られず効率的に学習できるという大きなメリットがある一方で、受講者のモチベーションや集中力が維持しにくいという課題もあります。企業研修として活用する際は、進捗管理やフォローアップの体制を整えるなど、eラーニングの弱点をカバーすることで学習効果の向上につながります。

3. eラーニングが向いている社内研修

企業の研修手法としても広く導入されているeラーニングですが、すべての研修に適しているわけではありません。研修の目的や内容によっては、対面研修や実技研修のほうが効果的な場合もあります。ここでは、eラーニングの特性を整理し、適切な活用方法を解説していきます。

〈eラーニングの対応範囲〉

eラーニングが適しているもの

・実演を見る、講義を見て聞く:動画や音声を活用し、知識や技術をわかりやすく伝えることができ、自由に繰り返し学習できます

eラーニングが適していないもの

・ディスカッション:学習者同士の意見交換が必要な学習には不向きです

・体験や実技:実際の作業を伴う訓練などには向いていません

・発表(プレゼン):学習者が自ら発表し、フィードバックを受ける形式の研修にも適しません

〈eラーニングが向いている社内研修の例〉

・全社員向け:コンプライアンス研修、ハラスメント研修、情報セキュリティ研修 など

・階層別:新入社員研修、上級管理者研修、中堅社員向けのマネジメント研修 など

・自己啓発:ビジネススキル、ITリテラシー など

・グローバル教育:語学、異文化教育、海外赴任者向け研修 など

・職種別:基幹システム研修、技術者向けコンプライアンス研修、営業研修、商品教育 など

これらの研修は、知識の習得が中心となるため、eラーニングの特性を最大限に活かすことができます。

〈ブレンディッド・ラーニング(ブレンド研修)という選択肢も〉

すべての研修をeラーニングだけで完結させるのではなく、集合研修や実習を組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング(ブレンド研修)」を導入することで、より効果的な学習が期待できます。

ブレンディッド・ラーニングの例

(営業研修の場合)

eラーニングで商品知識や営業プロセスを学習し、対面研修でロールプレイングを行い、実践力やトークスキルを強化する

(技術研修の場合)

eラーニングで理論や基本操作を学び、実技研修で機器を使った実践トレーニングを行う

4. eラーニング教材の効率的な作成方法とは?

eラーニングに関する「よくある課題」として、教材コンテンツの作成に手間がかかるという点が挙げられます。解決策として、市販の教材を購入したり、外部に委託することも一つの手ですが、自社でオリジナル教材を効率的に作成する方法もあります。

〈教材コンテンツを用意する方法〉

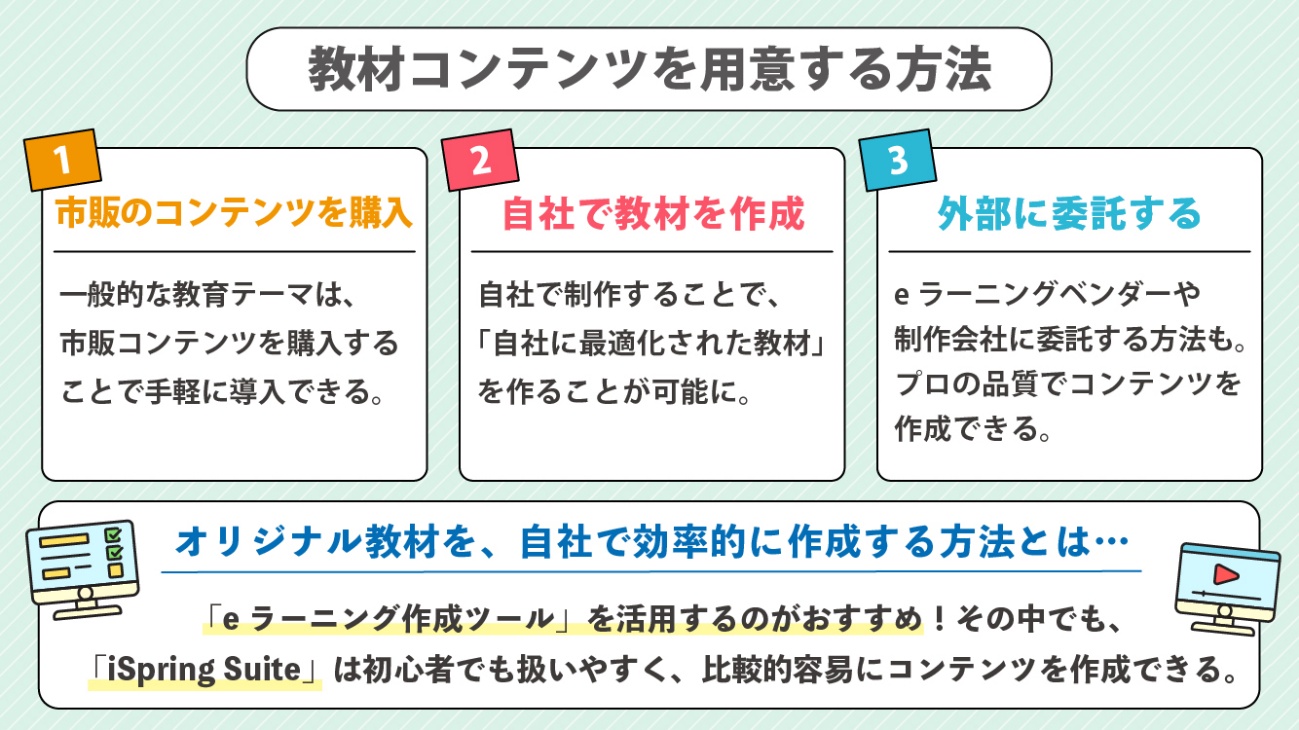

教材コンテンツを用意する方法として、主に以下の3つが考えられます。

(1)市販のコンテンツを購入する

企業向けの多種多様なeラーニング教材が販売されています。コンプライアンス研修や情報セキュリティ研修など、一般的な教育テーマについては、市販コンテンツを購入することで手軽に導入できます。ただし、自社の業務に完全に適合しない場合があります。

(2)自社でオリジナル教材を作成する

自社で制作することで、具体的な業務フローや社内ルールに沿った「自社に最適化された教材」を作ることができます。しかし、作成には時間と労力がかかることがあります。

(3)オリジナル教材の制作を外部に委託する

教材制作をeラーニングベンダーや制作会社に委託する方法もあります。プロの品質でコンテンツを作成できる一方で、費用がかかる点についての検討や、社内の細かなニーズを反映させるのに調整が必要になる場合もあります。

〈オリジナル教材を、自社で効率的に作成する方法〉

自社で教材を作成するのであれば、「eラーニング作成ツール」を活用するのがおすすめです。その中でも「iSpring Suite」は初心者でも扱いやすく、比較的容易にコンテンツを作成できます。

iSpring Suiteとは

iSpring Suiteは、PowerPointのプラグインとして動作するため、直感的な操作でスライドからeラーニング教材を作成することが可能です。また、ナレーションやクイズ、動画コンテンツなどを容易に組み込めるのも特徴です。

eラーニング教材の作成方法や、eラーニング作成ツール、iSpring Suiteの詳細については、過去のブログで解説しています。こちらもご参考にしてください。

> eラーニング教材の作り方① ~種類ごとのメリット、デメリット~

> eラーニング教材作成の強い味方「eラーニング作成ツール」

> iSpring Suiteとは?特徴・価格・導入メリットを紹介

5. まとめ

今回は、eラーニングの特徴やメリット・デメリットを解説し、どのような研修に適しているのか、さらに効果的な教材作成のポイントについても詳しく解説しました。

この記事をご覧になって、eラーニングに興味を持たれた方、費用感や制作スケジュールなどの詳細情報を知りたいと思われた方もいるのではないでしょうか。気になる点があれば、ぜひヒューマンサイエンスにお問い合わせください。

ヒューマンサイエンスは、2000年からeラーニング教材制作事業をスタートし、約3,000本の教材を制作した実績があります。さらに、iSpring社認定リセラーとして、iSpring社製品の販売から導入や運用のサポートまで、幅広く行っております。

長年のノウハウと専門的な知見を活かし、貴社のeラーニング環境の構築、そして最適な学習環境の実現を全力でサポートいたします。

iSpring Suite / iSpring Suite AI の機能や使い方がわかる!iSpring徹底ガイド

アニメーション教材制作ツール「iSpring」の概要や使用方法についてご紹介しています。

この一冊でiSpringの概要が丸わかり。導入後の教材制作イメージもお持ちいただけます。

【内容】

- iSpring Suite / iSpring Suite AIとは

- iSpring Suite / iSpring Suite AIを使って教材制作をする方法

- iSpring Suite AIの概要と活用方法

- iSpring Suite AIの機能

- iSpring Suite AIの具体的な使い方

- iSpring Suite AI認定リセラー

- ヒューマンサイエンスのご紹介

関連情報

- 2025.7.30

- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性

最新ブログ

- 2025.12.18

- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?

- 2025.12.18

- 医療機関の教育課題を解決するLMSとは?導入メリットと選定ポイント

- 2025.12.12

- Vyond新機能のご紹介(2025.12)

- 2025.12.12

- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説