2020.12.04

2025.06.27

eラーニング教材の作り方① ~教材選択の重要性や入手方法、種類ごとのメリット、デメリットを解説~

はじめてeラーニングの教材づくりに関わると、「何から始めればいいのか」「どんな教材を選ぶべきか」というお悩みに直面するケースがしばしばみられます。

教材の選定は、学習効果や学習者の満足度に直結する重要なステップ。今回のブログでは、eラーニング教材を選ぶ際に知っておきたい基本的な考え方や、入手方法、そしてそれぞれの方法にどんなメリット・デメリットがあるのかを、わかりやすく紹介します。

1. eラーニングに必要な「システム」と「教材」

eラーニングとは、パソコンやスマートフォンの端末を使い、インターネットなどを通じて行う学習のことです。eラーニングの実施には、配信用の「システム」、およびコンテンツとなる「教材」が必要です。

eラーニングの配信システムのことをLMS(Learning Management System)*といいます。

LMSに搭載すると、次のようなことができます。

- ・学習者ごとにIDを発行し、個別の履歴を記録

- ・学習者別の教材の割り当て(管理者向け、技術職向け等)

- ・教材ごとの学習状況の管理(学習時間、テストの成績等)

- ・学習期間の設定

- ・受講率・学習時間・正答率などの統計データ取得

*現在では、教育に特化したLMSではなく、人事情報と関連付けて管理する「タレントマネジメントシステム」が主流になりつつあります。

ただし、eラーニングを実施するにあたり、LMSは必須ではありません。LMSの導入にはコストも時間もかかります。

教育の実施に緊急性があったり、まずは簡易にeラーニングを実施したい、といった場合には、LMSを介さない方法もあります。

学習履歴の取得は難しくなりますが、社内・グループ内の共有サーバや、企業様内ポータルサイト等に教材データを置いておけば、オンラインでの学習は可能です。

または、DVD等を作り、配布することもできます。

2. eラーニング教材の選択が重要な理由

eラーニングを導入する際、ただコンテンツを用意すればよいというわけではなく、自社に最適な教材を選定しなければ、十分な学習効果が得られないケースも考えられます。 ここでは、教材の選びの重要性と、選定のポイントについて解説します。

〈eラーニング教材の選定が重要な理由〉

・選定を間違えると教育の目的が達成できず、効果も得られない

教材の内容が自社の課題や目的とずれていれば、どれだけ学習しても成果にはつながりません。例えば、具体的なノウハウを学ぶことが求められているのに、抽象的で実務に結びつかない教材を選んでしまっては意味がありません。つまり、教材選びを誤ると、教育の目的そのものが果たせなくなるリスクがあります。

・教材の種類や質によって受講者のモチベーションが左右される

同一の学習テーマでも、教材の構成や演出方法によって、学習者の印象は大きく変わります。映像や図解を活用した教材は理解しやすく、学習意欲を高める効果がありますが、文字ばかりの退屈な教材では学習者の関心は長く続きません。「わかりやすい」「使いやすい」といった学習者の視点を意識して、教材を選びましょう。

※学習意欲が非常に高い場合は、不要な演出がなく、シンプルなものが最適とされるケースもあります。ヒューマンサイエンスでは、学習者の状況や教材の内容によって演出方法や構成を使い分けることをお勧めしています。

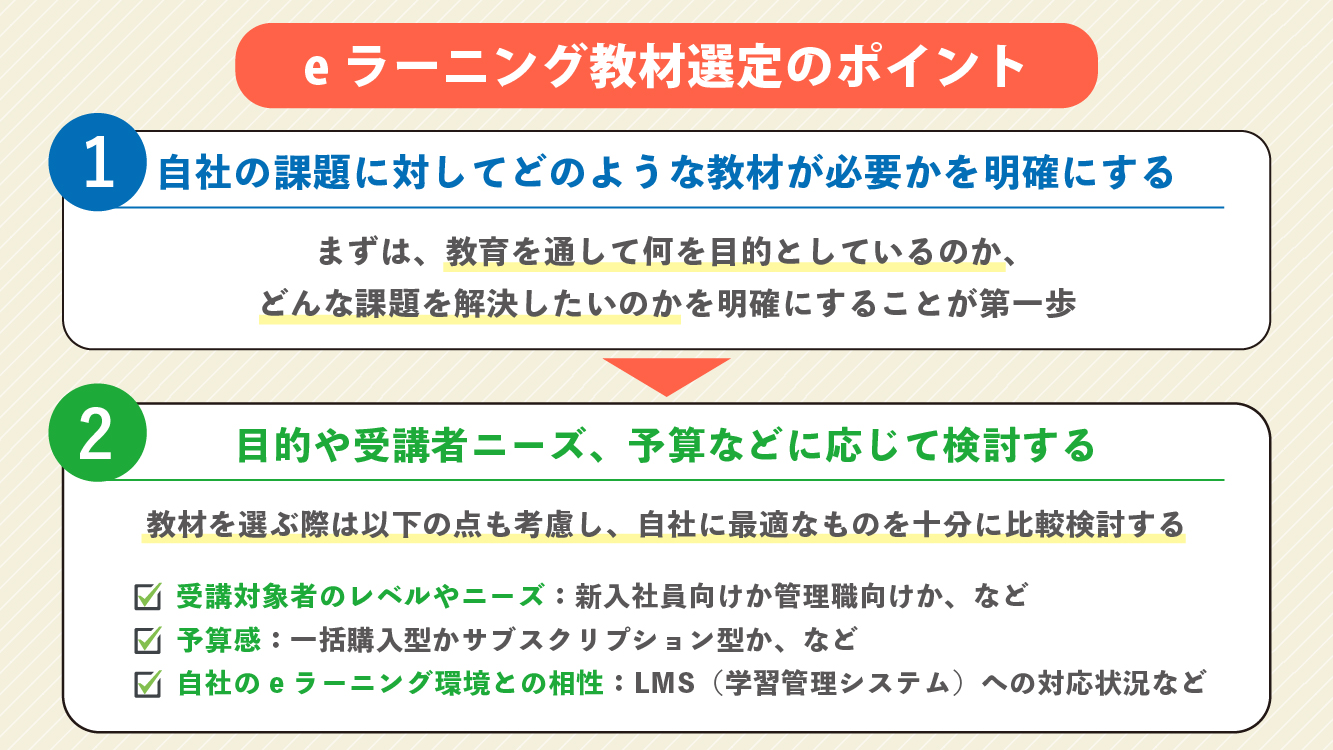

〈eラーニング教材選定のポイント〉

・自社の課題に対してどのような教材が必要かを明確にしておく

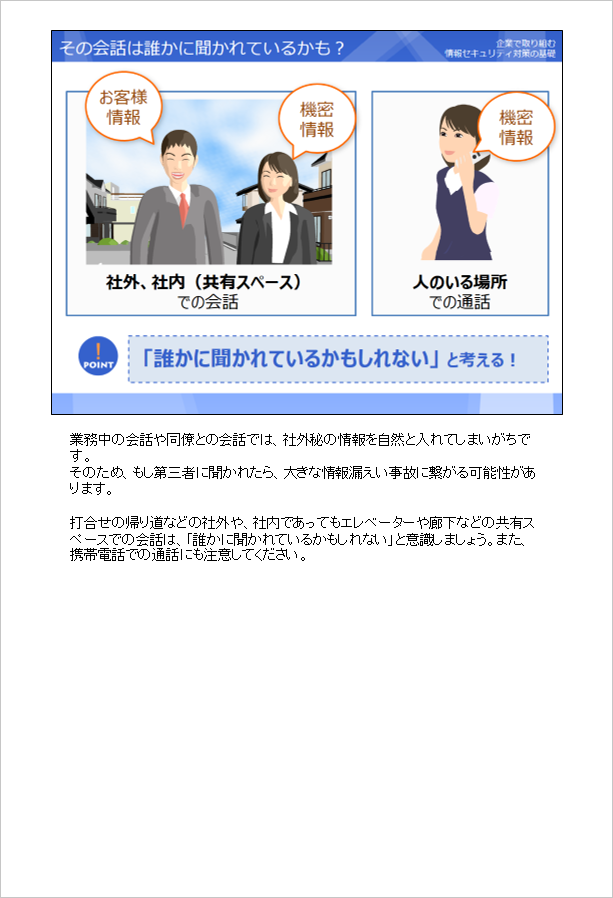

まずは、自社が教育を通して何を目的としているのか、どんな課題を解決したいのかを明確にすることが第一歩です。「新入社員にビジネスマナーを教えたい」「情報セキュリティ意識を高めたい」といった具体的なゴールを洗い出しましょう。

・目的や受講者ニーズ、予算などに応じて十分に検討する

教材を選ぶ際は以下の点も考慮し、自社に最適なものを比較検討しましょう。

・受講対象者のレベルやニーズ:新入社員向けか管理職向けか、など

・予算感:一括購入型かサブスクリプション型か、など

・自社のeラーニング環境との相性:LMS(学習管理システム)への対応状況など

教材選びは学びの質を左右する戦略的な判断です。自社の目的と学習者のニーズを正しく見極め、最適な教材を選定しましょう。それが学習効果を最大化するカギとなります。

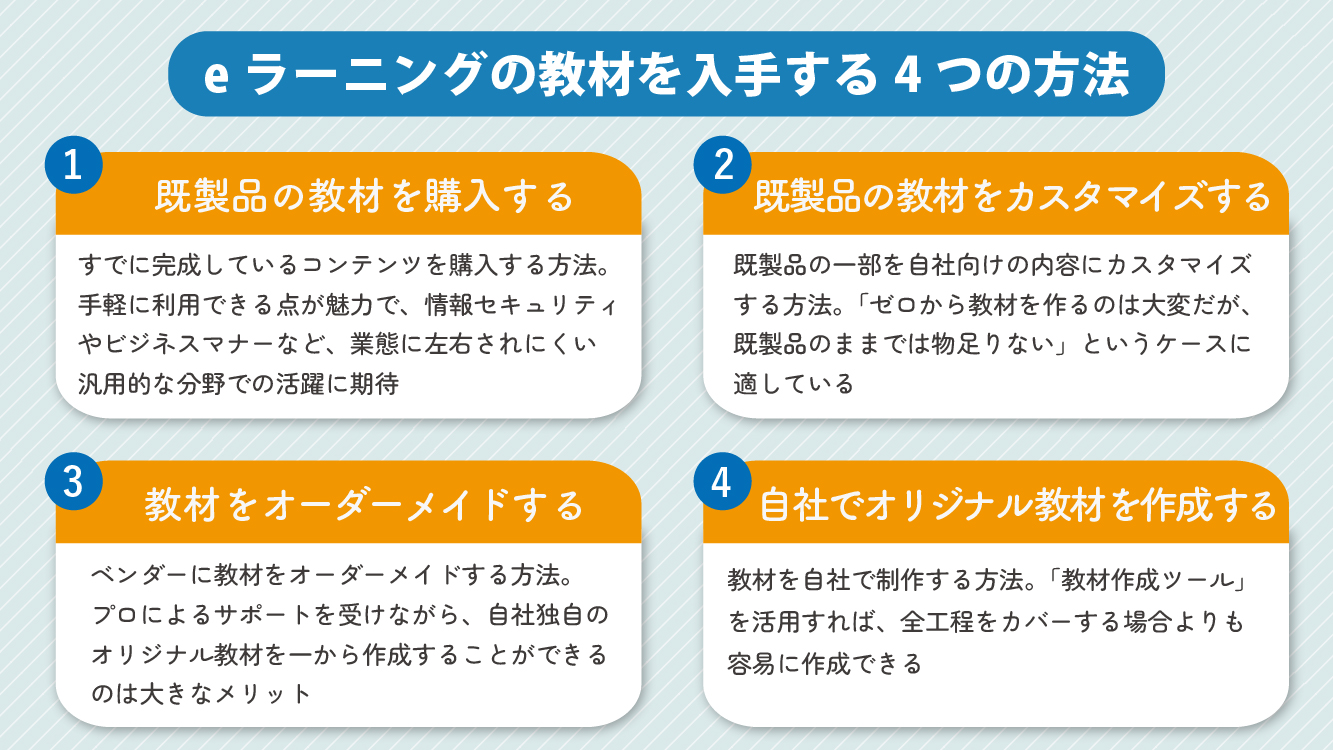

3. eラーニングの教材を入手する方法4つ

eラーニング教材は、目的や予算、導入のスピードなどに応じて、さまざまな入手方法があります。ここでは代表的な4つの方法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

〈入手方法.1〉既製品の教材を購入する

市販されている既製品のeラーニング教材は、すでに完成しているコンテンツを購入し、手軽に利用できる点が最大のメリットです。特にコンプライアンス、情報セキュリティ、ビジネスマナーといった、業態には左右されにくい汎用的な分野では活用が期待できます。

◯メリット

・導入スピードが速い

・プロが監修しているため品質が安定している

・費用が比較的安価(定額制やボリュームディスカウントがある場合も)

●デメリット

・自社独自の事情や業務内容にマッチしない場合がある

・学習者にとっては内容が一般的・抽象的すぎることも

〈入手方法.2〉既製品の教材をカスタマイズする

既製の教材の一部を自社向けの内容にカスタマイズする方法です。ある程度は既存のものでカバーしつつ、情報を追加・変更することで、自社の目的に沿った教材を作成します。

複数の教材を統合したり、ケーススタディを実際に自社で起きた内容に変更したりと、柔軟に調整することが可能です。「ゼロから作るのは大変だが、既製品のままでは物足りない」という場合に適しています。

◯メリット

・自社の業務に即した実践的な内容にできる

・専門知識や制作スキルに不安があっても、ある程度のオリジナリティを出せる

・手間と費用のバランスが比較的よい

●デメリット

・カスタマイズする範囲によっては、費用の増加や納期の遅延が発生する

・教材によっては大幅な変更や修正が難しいケースもある

〈入手方法.3〉教材をオーダーメイドする

ベンダーに教材をオーダーメイドする方法です。プロによるサポートを受けながら、自社独自の教材を一から作成することができるのは大きなメリットです。どんな教材にすればよいのかわからなかったり、自社のノウハウをeラーニング化したいと考えている企業は、オーダーメイドを検討することも一つの手です。

◯メリット

・学習内容やシナリオ、デザインなどすべて自由に設計できる

・自社の制度や文化、業務内容にフィットする内容にできる

●デメリット

・制作期間が長く、費用も高額になりやすい

・教材の修正や追加に時間がかかる場合もある

〈入手方法.4〉自社でオリジナル教材を作成する

教材を自社で制作する方法です。すべての工程を行うケースと、「教材作成ツール」を利用するケースの2種類がありますが、後者の方が容易です。比較的予算をかけずに済むため、社内でeラーニング教材を作成できるだけのスキルやノウハウがあれば、自社制作を検討してみてもよいでしょう。

◯メリット

・社外に支払う制作コストが抑えられる

・修正や更新が、柔軟かつスピーディーにできる

●デメリット

・制作スキルや時間的リソースが必要になる

・内容の客観性や専門性が不足する場合がある

このようにeラーニング教材の入手方法は多様です。汎用的な学習内容なら既製品、業務に沿った内容ならオーダーメイドや内製化など、自社の状況に合わせて柔軟に検討してみることをおすすめします。

4. 教材の形式と適している題材

次に、教材選びの際に知っておくべき、形式と適している題材をご紹介します。

教材にはさまざまな形式があります。

紙のテキストをそのままPDFなどの形式にしたような、ごくシンプルなものから、キャラクターが登場するアニメーションが凝った動きを見せながら進むリッチなもの、受講者がクリックやドラッグなどの操作を行う必要があるもの、実写動画で構成されているものなどさまざまです。

弊社で制作のお手伝いをすることが多い教材の形式は3種類です。

- 1) アニメーション(html5形式)

- 2) 映像・ビデオ形式

- 3) パワーポイント、PDF

それぞれの形式にメリット・デメリットがあり、表現的に向いている題材があります。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

1) アニメーション(html5形式)

| 特徴 | アニメーション形式の教材。 イラストやアニメーションを使って解説。 受講者が教材内で操作を行うなども可能(クイズ、ポップアップ表示、シミュレーション)。 |

|---|---|

| 代表的なソフト | AnimateCC、iSpring、Articulate Storyline等 |

| メリット | ・表現力豊かで、理解を助けたり、強く学習動機付けが可能なリッチコンテンツを作成できる ・実写では再現は提示が難しい事項を表現できる |

| デメリット | 工数とコストがかかる傾向が強い |

| 向いているテーマ | ビジネススキルや分析手法、画面操作手順、機械の仕組みなどの解説 |

| 教材例 | ・複数の部署をまたがる業務手順 ・事故事例 ・ハラスメント系のNG事例 ・自動車のエンジンなど機械の仕組みや動き ・業務システムの画面操作(シミュレーション) |

関連コラム:eラーニング教材の作り方② ~アニメーション編~

関連コラム:iSpring Suiteとは?特徴・価格・導入メリットを紹介

使い慣れたいつものPowerPointでリッチなeラーニング教材を作成 iSpring導入支援

2) 映像・ビデオ形式

| 特徴 | ビデオカメラやスマートフォンで撮影した映像を編集。 映像に加えて、説明を補足する字幕やキャプションを入れたりして作成。 |

|---|---|

| 代表的なソフト | Adobe Premire Pro、Final Cut Pro 等 |

| メリット | 動画ファイル形式のため、学習する際、パソコン・スマートフォンなどの媒体を選ばない |

| デメリット | ・修正するには撮影が必要となるため、修正が気軽にできない ・ファイルサイズが大きくなる傾向が強い(通信回線の高負荷、再生の遅延が起こりやすい) |

| 向いているテーマ | 言葉で解説するよりも実物を見た方がより分かり易い場合 |

| 教材例 | ・機器の操作方法(特に複雑な操作手順) ・工事の際の工具の使い方 ・集合研修で行っていた技術研修を記録し教材化 |

3) パワーポイント、PDF

| 特徴 | パワーポイント形式、PDF形式のファイルをeラーニング教材として利用。 既存の資料をそのまま流用する場合と、既存の資料をベースに再構成する場合がある(口頭で解説している内容を解説テキストやナレーションとして追加するなど) |

|---|---|

| 代表的なソフト | Microsoft パワーポイント、Adobe Acrobat、iSpring 等 |

| メリット | ・取り扱いやすい ・修正しやすい ・制作期間が短いので配信までが早い ・コストや工数がかからないことが多い |

| デメリット | 受講者の学習意欲によっては履修率や理解度が低くなることがある |

| 向いているテーマ | ・更新頻度が高い教材 ・時間優先、コスト優先の教材 ・技術情報やマニュアルとして活用したい事項 |

| 教材例 | 法律関連など更新頻度の高い教材 ルールの説明や比較的簡易な業務手順などを素早く周知する場合 業務上必須の知識やマニュアル(辞書的な使い方が想定される場合) |

5. 既にある社内資料の活用方法

既に社内資料としてパワーポイントファイルやPDFファイルをお持ちの場合、それをベースに、各形式の教材を作成することもできます。

上で述べているとおり、資料が扱っているテーマによって向き・不向きがありますが、それぞれ以下のようなイメージです。

アニメーション形式にするには、パワーポイントやPDF上で、文字で提示されている情報を図式化したり、イラストを追加したり、アニメーション効果を付けます。

ナビゲーションキャラクターなどをデザインして、親しみやすさをプラスすることもできます。

また、アニメーションに合わせたナレーションを作成し、よりリッチなコンテンツとして仕上げることもできます。

映像・ビデオ形式にするには、既存資料で説明している事項を実際に撮影したり、解説をする講師の姿を撮影し、編集を行います。

ただし、この形式の教材に限っては、撮影できるものがテーマになっている、または、出演する講師が用意できる場合のみ対応可能です。

講師の姿を撮影する場合は、画面内でパワーポイント等のスライドと、講師の姿を合成することもできます。

パワーポイント、PDF形式にするには、既存資料をそのまま流用できます。その際、分かりにくい箇所や、eラーニングとして、画面上で閲覧するには文字が小さすぎる箇所などを修正すると、より学習しやすい教材にできます。 パワーポイントのアニメーション効果を利用したり、ナレーションを追加したりすることも可能です。

執筆者:

佐瀬 志津子

教育ソリューション部 制作グループ ライター

ヒューマンサイエンス入社後、テクニカルライターとして、

製品マニュアルや業務マニュアルの設計・ライティングを経験。

その後、eラーニング教材の原稿の執筆と制作ディレクションに従事。

これまで約200本に及ぶ教材の制作に携わる。

お問合せ先:

電話番号 : 03-5321-3111

hsweb_inquiry@science.co.jp

失敗しない!

eラーニング原稿作り方のポイント

集合研修で使用する資料など、既に作成している原稿のブラッシュアップ部分にスポットを当て、注意点や修正ポイントなどをご説明します。

【内容】

- 作業フローを確認しましょう。

- スライドをブラッシュアップしましょう。

①情報を分類し、ラベリングする

②情報を整理し、レイアウトする

③ブラッシュアップする

iSpring Suite / iSpring MAX の機能や使い方がわかる!iSpring徹底ガイド

アニメーション教材制作ツール「iSpring」の概要や使用方法についてご紹介しています。

この一冊でiSpringの概要が丸わかり。導入後の教材制作イメージもお持ちいただけます。

【内容】

- iSpring Suite/ iSpring Suite MAXとは

- iSpring Suite/ iSpring Suite MAXを使って教材制作をする方法

- iSpring Suite (MAX) の概要と活用方法

- iSpring Suite (MAX) の機能

- iSpring Suite (MAX) の具体的な使い方

- iSpring Suite (MAX) 認定リセラー

- ヒューマンサイエンスのご紹介

Vyond関連情報

- 2025.06.19

- Vyond新機能のご紹介(2025.6)

- 2025.04.15

- 【重要なお知らせ】2025年5月7日Vyondご契約プラン変更のお知らせ

- 2025.02.28

- Vyondを代理店から購入するメリットは?代理店選定ポイントを解説!

- 2024.12.17

- VyondのAI機能で簡単アニメーション制作!ビジネス向けの活用術

最新ブログ

- 2025.06.19

- Vyond新機能のご紹介(2025.6)

- 2025.05.01

- iSpring Suite MAXの音声合成機能で効率化!

- 2025.04.15

- 【重要なお知らせ】2025年5月7日Vyondご契約プラン変更のお知らせ

- 2025.04.09

- eラーニング教材の作成方法とは?専用ツールの例や作成のプロセス、選定のポイントもご紹介

- 2025.04.02

- Moodleは使いにくい!? ~特徴や機能、実績から解説~