2025.10.30

【Moodleマニュアル⑥】2025年版|Wikiの設定方法と活用法をサポート担当者が解説!

Moodleには「Wiki」という便利な機能がありますが、「何ができるのか分からない」「設定が難しそう」と感じて、活用に踏み切れない方も少なくありません。

実際には、Wikiは学生同士の情報共有や研究室での記録整理など、教育現場で非常に有効に使えるツールです。基本的な使い方や設定のポイントを押さえることで、授業や研究活動における情報共有がよりスムーズになります。

本記事では、MoodleのWikiの活用方法や設定手順、よくある質問について、サポート担当者の視点から分かりやすく解説します。

目次

- 1. Wikiの基本と学習現場での使い方 1-1. Wikiとは?

- 2. 【2025年最新版】MoodleでのWikiの設定方法 2-1. 新しいWikiページの作り方

- 3. FAQ|“よくある質問”をMoodleサポートデスクが解説 3-1. 個人Wikiと共同Wiki何が違うのですか?

- 4. まとめ|Moodle Wikiで情報共有を効率化

1-2. 教育現場でWikiを活用するメリット

1-3. Wikiの活用事例

1-4. こんな機能、Wikiに置き換えるともっと便利かも?

2-2. Wikiを編集する

2-2-1. Wiki内に見出しを作る

2-2-2. Wiki内に新たなページを作る

2-2-3. Wikiよりページを削除する

2-2-4. コメントを残す

3-2. Wikiを編集前の状態に戻すことはできますか?

3-3. Wikiをグループごとに編集させることはできますか?

1. Wikiの基本と学習現場での使い方

Moodleには「Wiki」という機能があるものの、「見かけたことはあるけれど、使い方が分からない」「設定が難しそう」といった理由で、十分に活用されていないのが現状です。

そこでまずは、MoodleのWiki機能を理解する前に、そもそも「Wiki」とは何か、その基本的な仕組みや教育現場での活用方法について解説します。

1-1. Wikiとは?

そもそも「Wiki」とは何でしょうか?多くの方がまず思い浮かべるのは「Wikipedia」だと思います。誰でも自由に編集できる百科事典として知られていますが、実は「Wiki」という言葉は、もっと広い意味を持っています。

Wikiとは、複数の人がウェブ上で共同編集できる仕組みのことです。一つのページに複数人が情報を追加・修正できるため、個人の知識を集約し、チームやグループ全体の情報資産として蓄積することができます。履歴管理やページ間リンクなどの機能もあり、情報の整理や更新がしやすいのが特徴です。

教育現場では、学生が授業内容をまとめたり、研究室で活動記録を共有したりする場面で活用されています。個々の視点を持ち寄ることで、知識が深まり、学びのプロセスが可視化されるというメリットもあります。Wikiは、単なるメモや掲示板とは異なり、情報を構造的に蓄積・発展させるためのツールとして、多くの分野で活用されています。

1-2. 教育現場でWikiを活用するメリット

Wikiを利用するメリットは、複数人が同時に情報を編集・蓄積できる「共同編集」の仕組みにあります。従来の文書作成ツールやメールのやり取りでは、情報が個人やグループごとに分散しがちですが、Wikiを使うことで、知識や記録を一つの場所に集約し、全員が最新の情報にアクセスできるようになります。

①知識の集約と継続的なアップデート

Wikiは、誰でもページを追加・編集できるため、個々の知識や経験が自然と集まります。例えば、研究室の実験記録や授業のまとめ、参考資料などを、学生や教員が随時更新することで、情報が常に最新の状態に保たれます。履歴管理機能により、過去の変更内容も簡単に確認できるため、誤った編集があってもすぐに修正できます。

②情報の整理と検索性の向上

Wikiはページ同士をリンクさせたり、階層構造で整理したりできるため、関連する情報を簡単にたどることができます。これにより、必要な情報をすぐに見つけやすくなり、学習や業務の効率が向上します。特に、複数のプロジェクトやグループが同時に活動している場合でも、情報の混乱を防ぐことができます。

③コミュニケーションの活性化と協働学習の促進

Wikiを活用することで、学生同士や教員との間で意見や知識を共有しやすくなります。グループワークやプロジェクト学習では、各自が担当部分を編集し合いながら、グループで成果物を作り上げることができます。これにより、協働的な学びや主体的な情報発信が促進され、学習意欲の向上にもつながります。

④透明性と責任の明確化

編集履歴が残るため、誰がどの部分を編集したのかが一目で分かります。これにより、情報の信頼性が高まり、責任の所在も明確になります。グループ活動や研究記録の管理にも適しています。

1-3. Wikiの活用事例

では実際にWikiはどのような場面で活用されているのでしょうか。

「便利そうだけど、具体的にどう使えばいいのか分からない」「結局、誰も更新しなくなってしまうのでは?」——そんな声をよく耳にします。特に教育現場では、導入しても活用しきれずに終わってしまうケースも少なくありません。

しかし、Wikiは使い方次第で、学びや業務の質を大きく高める可能性を秘めたツールです。ここからは、実際の活用例を通して、Wikiがどのように役立つのかを具体的に見ていきましょう。

■研究室での知識の蓄積として利用

研究室では、日々の実験記録や進捗報告、ミーティングの議事録、装置の使い方マニュアルなど、多様な情報を効率よく管理する必要があります。Wikiを活用することで、これらの情報を体系的に整理し、メンバー全員が必要なときにすぐアクセスできる環境を整えることができます。

たとえば、実験手順や装置の設定方法、研究テーマごとの進捗状況などをWiki上にまとめておくことで、新しいメンバーも過去の記録を参照しながらスムーズに研究活動に参加できます。また、編集履歴が残るため、誰がどの情報を更新したかが明確になり、情報の信頼性や透明性も高まります。

このように、研究室内の知識やノウハウを蓄積し、共有するための基盤として、Wikiは非常に有効なツールです。

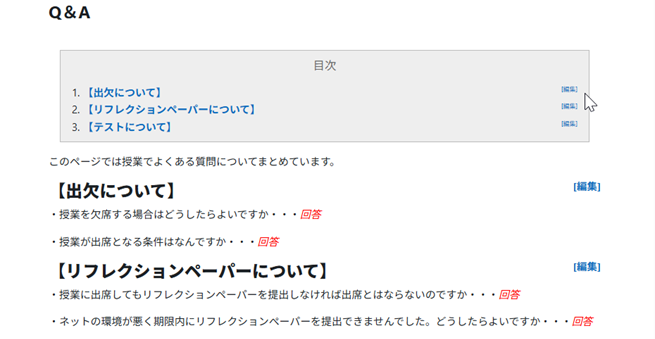

■Q&Aとしての利用

Wiki機能は、Q&A形式の情報共有にも非常に適しています。学生や教員がよくある質問とその回答をページにまとめることで、疑問点の解消がスムーズになります。例えば、「レポート提出の方法」や「授業の出席ルール」など、繰り返し聞かれる内容をWikiに整理しておけば、個別対応の手間を減らすことができます。また、質問ごとにページを分けたり、タグを活用することで、検索性も向上します。履歴管理機能により、情報の更新履歴が残るため、古い情報との比較も容易です。

1-4. こんな機能、Wikiに置き換えるともっと便利かも?

Moodleにはさまざまな活動モジュールがありますが、「実はWikiの方が便利かもしれない」というケースもあります。ここでは、他の機能からWikiへの置き換えを検討できる具体例をご紹介します。

■ ブック→Wiki:テキスト検索容易に!

ブックは階層的に情報を整理できる便利なモジュールですが、検索機能がないため、ページ数が多くなると目的の情報にたどり着きにくくなることがあります。

一方、Wikiは全文検索が可能なため、キーワードで目的の情報をすぐに探せます。

例えば、授業の補足資料や研究ノートなど、テキスト量が多く、検索性が求められるコンテンツは、Wikiに置き換えることで利便性が向上します。

■ 課題→Wikiで議論型ワークに

課題モジュールでは、学生が個別にファイルを提出する形式が一般的ですが、提出物の背景にある議論や思考の過程が見えにくいという課題があります。

そこで、Wikiを使って学生同士が意見を出し合いながら成果物をまとめる形式にすることで、学習プロセスの可視化や協働的な学びの促進が期待できます。たとえば、「調査レポートをグループでまとめる」「ディスカッションの記録を残す」といった活動に適しています。

2. 【2025年最新版】MoodleでのWikiの設定方法

ここまでで、早速MoodleでWikiを使ってみたい!と思われた方もいらっしゃるかと思います。

ここからはMoodle4.5のインタフェースに沿ってWikiの具体的な設定方法を解説いたします。

Wikiは様々な使い方ができる反面、ページの作成には慣れが必要です。このマニュアルを読んで、設定のポイントを押さえましょう。

2-1. Wikiを新しく作る

1)「活動またはリソースを追加する」から「Wiki」を選択します。

2)Wikiの設定画面が表示されます。各設定項目の詳細は下記の通りです。

| 一般 | ||

|---|---|---|

| Wiki名 | セクションに表示されるWiki名を設定します。 | |

| 説明 | Wikiに関する説明を入力します。 | |

| Wikiモード | 共同Wiki | 参加者が共同でWikiの編集を行います |

| 個人Wiki | 参加者一人一人にWikiが与えられ、自分だけのウェブページを作成・編集できます。 | |

| 先頭ページ名 | 先頭のページ名を入力します。後から設定変更できません。 | |

2-2. Wikiを編集する

Wikiのページを作成します。

1) Wikiを開くと新しいページの作成画面が表示されます。フォーマットを選択し、「ページを作成する」を押します。

2) ページの作成画面が表示されます。ページに必要な情報を入力しましょう。

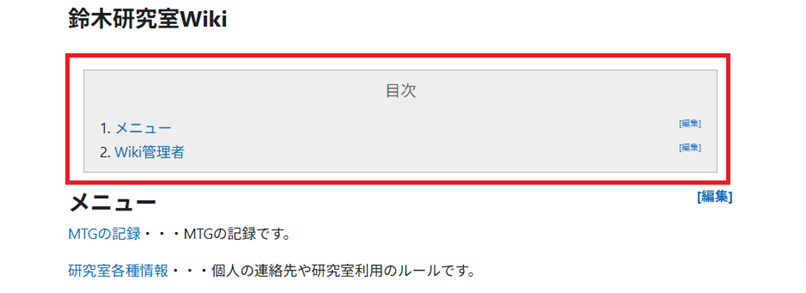

2-2-1. Wiki内に見出しを作る

見出しを設定します。見出しを設定すると自動で目次に反映します。

1)HTMLフォーマット内で見出しにしたい文字に見出し設定(H3~H6)を行います。

2)見出しで設定された文字は太字となり、目次にも反映します。

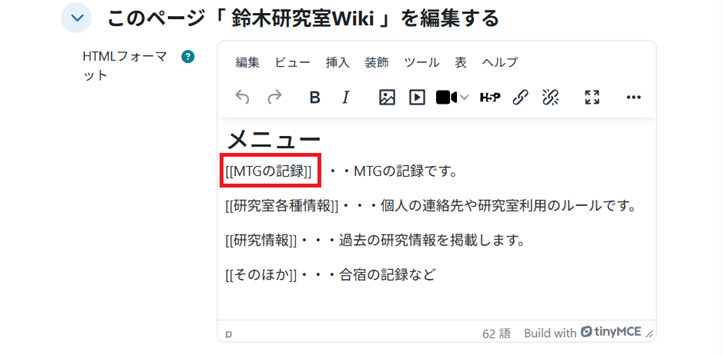

2-2-2. Wiki内に新たなページを作る

Wiki内に新たなページを作ります。

1) HTMLフォーマット内で新たなページへのリンクを二重括弧[[]]で記述します。

2) [[]]で記述された文字はリンク表示となり、リンクをクリックすると新たなページが開きます。

2-2-3. Wikiよりページを削除する

1) Wikiのページより、画面左上の「表示」>「管理」を選びます。

2) 不要なページを削除して下さい。

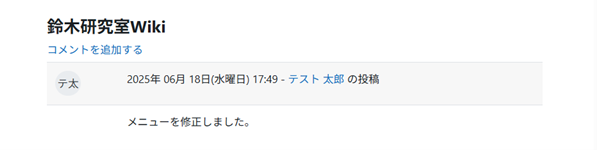

2-2-4. コメントを残す

1) Wikiのページより、画面左上の「表示」>「コメント」を選びます。

2) 「コメントを追加する」を選択すると、入力画面が表示されます。コメントを入力してください。

3) コメントが投稿されました。

3. FAQ|“よくある質問”をMoodle サポートデスクが解説

ここからはMoodleのWikiについて、サポートデスクに多く寄せられる質問について解説いたします。

3-1. 個人Wikiと共同Wiki何が違うのですか?

A. 個人Wikiは個人ごとに編集を行うWiki、共同Wikiは参加者全員が編集できるWikiです。

Wikiの設定には、「個人Wiki」と「共同Wiki」の二つがあります。「個人Wiki」は参加者一人一人にWikiが与えられ、自分だけのページを作成することが可能です。一方「共同Wiki」は参加者全員が編集をすることができます。

自由に自分のページを作成できる個人Wikiは、参加者自身が自身の学習メモとして情報を書き込んだり、個人ワークの成果物としてページを作成するなどの利用方法が挙げられます(教師は個人Wikiの内容を閲覧できます)。

一方共同Wikiは参加者全員が自由に編集することができるため、例えば、グループワークで調べものを複数人でまとめたり、講義の内容を書き込みメンバーがいつでも見返せるように記録しておくといった使い方ができます。

3-2. Wikiを編集前の状態に戻すことはできますか?

A. Wikiには編集の履歴が保存されており、元に戻すことができます。

1) Wikiのページより、画面左上の「表示」>「履歴」を選びます。

2)履歴が表示されます。元に戻したいバージョンをクリックします。

3)該当のバージョンのWikiが開きます。「このバージョンをリストアする」を選んでください。

修正前のデータに戻ります。

3-3. Wikiをグループごとに編集させることはできますか?

A. グループモードを設定することでWikiをグループごとに利用できます。

グループワークでグループごとにWikiのページを作成させたいという場合は、グループを利用し

ましょう。

1) 参加者をグループ分けします。

>グループの作り方:グループ/グルーピングの設定方法と活用法をサポート担当者が解説!

2) Wikiの設定画面より、「モジュール共通設定」>グループモードを「分離」もしくは「可視」グループにします。

3)グループごとでWikiページの作成・編集ができるようになりました。

4. まとめ|Wikiを活用して情報共有をもっとスムーズに

Wikiは、単なる「メモ」や「掲示板」とは異なり、知識を整理・共有できる強力なツールです。研究室や授業のまとめ、Q&A形式のFAQ作成など、多様な場面で活用できます。

MoodleのWiki機能も便利ですが、実際の運用では「設定が複雑」「どの場面で効果的に使えるのか分かりにくい」といった課題が出てくることもあります。今回ご紹介した基本を押さえることで、学習や業務における情報共有がよりスムーズになるでしょう。

弊社では、Moodleの運用に関するヘルプデスク代行サービスも提供しています。導入・運用に関する疑問や課題を抱えるご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▽Moodle運用、どう支える?専門ヘルプデスクの導入事例はこちら

専門性の高いヘルプデスクでMoodleの“困った”を即解決(学習院大学様)

教員向けヘルプデスクとマニュアル公開で問い合わせ対応時間が10分の1に!(東京理科大学様)

Moodle関連情報

- 2025.12.12

- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説

- 2025.10.28

- eラーニングで資格は取得できる?資格の例やメリットをご紹介

- 2025.10.28

- Moodle最新LTSバージョン「Moodle 4.5」とは?~主な機能と改善点を解説!

関連情報

- 2025.7.30

- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性

最新ブログ

- 2025.12.18

- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?

- 2025.12.18

- 医療機関の教育課題を解決するLMSとは?導入メリットと選定ポイント

- 2025.12.12

- Vyond新機能のご紹介(2025.12)

- 2025.12.12

- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説