2025.07.30

【Moodleマニュアル③】2025年版|フォーラムの設定方法と活用法をサポート担当者が解説!

授業で学生との意見交換や質問のやりとりをオンラインで行いたい——そんなときに便利なのが、Moodleの『フォーラム』機能です。フォーラムとは、参加者同士がメッセージを投稿・返信しながら交流できる掲示板のようなツールです。本記事では、Moodleサポート担当者が、フォーラムの基本的な使い方から設定手順、活用アイデアまでを初心者の方にもわかりやすく解説します。

目次

- 1. LMSで変わる学生とのコミュニケーション 1-1. LMSが可能にした多彩なコミュニケーション

- 2. Moodleで行うコミュニケーション 2-1. Moodleにおける主なコミュニケーション機能

- 3. 【2025年最新版】Moodleフォーラムの設定方法 3-1. フォーラムの基本設定

- 4. FAQ|“よくある質問”をMoodle サポートデスクが解説 4-1. フォーラムの投稿ではファイルを添付できますか?

- 5. まとめ

1-2. LMSでのコミュニケーションには工夫も必要

2-2. アナウンスメント:一斉通知機能

2-3. フォーラム:双方向コミュニケーション

2-4. メッセージ機能:個別連絡・フォローアップ

3-2. 【フォーラム活用例①】学生に一斉にお知らせを配信する

3-3. 【フォーラム活用例②】学生の質問を受け付ける場として利用する

3-4. 【フォーラム活用例③】学生間でディスカッションさせる

4-2. フォーラムの購読モードとは何ですか?

4-3. アナウンスメントとフォーラムの違いは?

1. LMSで変わる学生とのコミュニケーション

コロナ禍をきっかけに、教育現場ではLMS(Learning Management System)の導入が急速に進みました。従来、教師と学生のコミュニケーションは授業中のやり取りや、授業後の質問、メールが中心でした。しかし、LMSの普及に伴い掲示板やメッセージ機能の活用で時間や場所にとらわれずにやり取りができるようになり、より柔軟で継続的なコミュニケーションが可能になりました。学生同士のディスカッションや情報共有もLMS上で活発に行われるようになり、対面では得られない多様な視点や反応を得る機会が増えています。

1-1. LMSが可能にした多彩なコミュニケーション

LMSでは、学習者と教師、学習者同士が多様な方法でつながることができます。たとえば、掲示板機能を使えば、授業後に質問を投稿したり、他の学生の意見に返信したりすることができます。

また、チャット機能やメッセージ機能を使えば、個別相談なども気軽に行えます。さらに、グループディスカッションやピアレビューなど、学生同士が主体的に関わる場も作れます。こうした仕組みは、対面では発言しにくい学生の声を引き出したり、学習への主体性を高めたりする助けになります。

1-2. LMSでのコミュニケーションには工夫も必要

一方でLMS上のやり取りには注意も必要です。例えば、自由な発言の場としてLMSの掲示板機能を活用しようとしても、「積極的な投稿がされない」「特定の学生ばかりが発言してしまう」といったことも起こります。

また、匿名性や文字情報のやり取りといったところから、誹謗中傷などネガティブな発言が出る可能性もあります。これを防ぐため、発言ルールを明示し、誰もが安心して参加できる環境づくりが重要です。コミュニケーションを活発にするには、教師がこまめに反応を返したり、ルールを設けるなど工夫をしましょう。

以上のようにLMSでのコミュニケーションには双方向のコミュニケーションができるなどメリットがある一方で、運用には配慮や工夫が求められます。実際の現場ではどのような運用をしているのか、次の章では世界中の教育機関で広く利用されているMoodleを例に具体的な活用と設定方法について解説いたします。

>世界中で活用されているLMS Moodleとは?

2. Moodleで行うコミュニケーション

LMSにおいて、コミュニケーションは学習効果の向上や学習意欲の維持に欠かせない要素です。そのような中で、Moodleは、多彩なコミュニケーション機能を備え、教師と学生、また学生同士が円滑にやり取りできる環境を提供しています。

2-1. Moodleにおける主なコミュニケーション機能

Moodleには、大きく分けて「アナウンスメント」「フォーラム」「メッセージ」という3つのコミュニケーション機能があります。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて適切に使い分けましょう。

2-2. アナウンスメント:一斉通知機能

アナウンスメントとは、教師が学生に向けて授業に関する重要な情報を一斉に発信するための機能です。主に授業の連絡事項など確実に伝えたい内容を通知する手段として利用されます。サイト管理者が特別な設定を行わない限り、各コースには初期状態で1つのアナウンスメントが自動的に作成されます。

この機能の特徴は、教師から学生への一方向の連絡手段であるという点です。学生が投稿や返信を行うことはできないため、質問やディスカッションなど、双方向のやり取りを行いたい場合には、フォーラムを利用しましょう。

2-3. フォーラム:双方向コミュニケーション

フォーラムとは、教師と学生、または学生同士が質疑応答やディスカッションを行うための、Moodle上の双方向のコミュニケーション機能、いわゆる掲示板です。Moodleのコミュニケーション手段の中でも特に汎用性が高く、授業内外で活発なやり取りを促進する場として活用されます。 トピックごとに投稿を立て、それに対して返信やコメントを行う形式が基本で、匿名投稿の許可やファイルの添付を行うこともできます。授業内容に関する質疑応答や意見交換、グループワークの進捗共有など、多様な場面で活用できる点が魅力です。

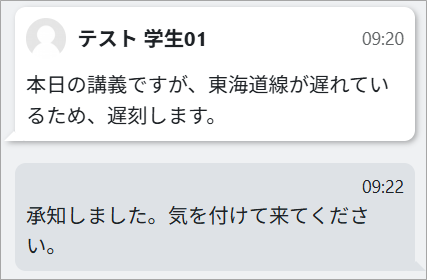

2-4. メッセージ機能:個別連絡・フォローアップ

メッセージとは、教師と学生、あるいは学生同士が1対1または少人数で直接やり取りを行うための機能です。個別の質問対応や学習のフォローアップなど、よりパーソナルなコミュニケーションに適しています。メッセージはMoodleの画面内での通知、もしくはメール通知どちらも可能です。

Moodleではこのような標準のコミュニケーション機能に加えて、Quickmail(クイックメール)などのプラグインを活用することで、より柔軟な連絡手段も実現可能です。目的や状況に応じて適切な機能を使い分け、円滑なコミュニケーション環境を構築しましょう。

3. 【2025年最新版】Moodleフォーラムの設定方法

ここからは、Moodleのコミュニケーション機能の中でも特徴的なフォーラムにスポットを当てていきます。Moodleのフォーラム機能は、学生とのやり取りやディスカッションを活性化するためにとても便利なツールです。「どのような場面で、どの設定を行えばよいのか」を実際の活用シーンと合わせてみていきましょう。

3-1. フォーラムの基本設定

まずはMoodle 4.5のインターフェースの画面に沿って、フォーラムの設定方法を説明します。

■設定方法:

1) 活動・リソースの追加から「フォーラム」を選びます。

2) フォーラムの設定画面が表示されます。各設定項目の詳細は下記の通りです。

| 一般 | ||

|---|---|---|

| フォーラム名(必須) | セクションに表示される名前を設定します。 | |

| 説明 | フォーラムに対し説明がある場合に設定します。 | |

| フォーラムタイプ |

一般利用のための 標準フォーラム(デフォルト) |

情報共有やディスカッションに用います。教師、学生どちらも自由にトピックを立てることが可能です。 |

| Q&Aフォーラム |

教師が作成したトピックに学生が回答するために用いられる形式です。 学生は自分が投稿をするまで他の学生の投稿内容を閲覧することはできません。 |

|

| 購読および未読管理 | ||

|

購読モード:メール通知の有無を設定します。 詳しい説明は(4-2.フォーラムの購読モードとは何ですか?) |

任意購読 | デフォルト:通知されない 参加者側での設定変更:可能 |

| 強制購読 | デフォルト:通知される 参加者側での設定変更:不可 |

|

| 自動購読 | デフォルト:通知される 参加者側での設定変更:可能 |

|

| 購読停止 | デフォルト:通知されない 参加者側での設定変更:不可 |

|

ポイントとなるのは、フォーラムをどのような形で利用したいかというところです。次からはよくあるフォーラムの活用方法に沿って、設定を見ていきましょう。

3-2. 【フォーラム活用例①】学生に一斉にお知らせを配信する

学生に授業の連絡や休講の案内など一方的に情報を伝えたい場合は「フォーラム」のフォーラムタイプ「一般利用のための標準フォーラム」、もしくはコースに最初から設定されている「アナウンスメント」の利用がおすすめです。

購読モードを「強制購読」に設定することで、投稿時、自動的に学生全員にメール通知がされるため、見逃してほしくない情報を発信する場合は、設定を変更しましょう。

▽フォーラム設定画面

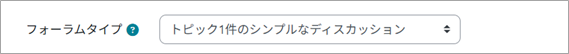

3-3. 【フォーラム活用例②】学生の質問を受け付ける場として利用する

授業での不明点や確認事項を学生から受け付けたい場合は、フォーラムタイプ「トピック1件のシンプルなディスカッション」がおすすめです。最初に教師が「質問はこちらに投稿してください」といった内容でスレッドを立て、その中で学生が自由に質問を投稿します。

この形式では、すべての質問と回答が1つのスレッドに集まるため、情報が分散せず見やすいのが特徴です。また、他の学生の質問や教師の回答も閲覧できるため、同じ疑問を持っている学生にとっても有益です。

▽フォーラム設定画面

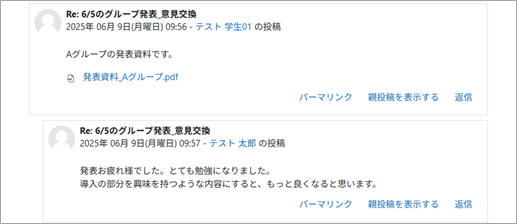

3-4. 【フォーラム活用例③】学生間でディスカッションさせる

授業のテーマについて学生同士ディスカッションをさせる場合は、「一般利用のための標準フォーラム」がおすすめです。

この形式では、学生も自由にトピックを立てたり返信したりできるため、活発なやり取りが期待できます。グループごとのディスカッションや相互フィードバックなど、多様な活動に応用可能です。学生が主体的に学び合う場として活用できるでしょう。

4. FAQ|“よくある質問”をMoodle サポートデスクが解説

主体的な学習活動を重視する昨今の教育現場では、フォーラムもよく使われる機能の一つです。ただし、設定を誤ると学生に不要な通知が大量に届くなど、トラブルも見られます。ここではMoodleのフォーラム機能について、ユーザーからよく寄せられる質問を、サポート担当者の視点からわかりやすく解説します。

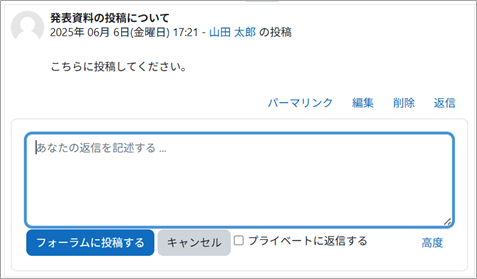

4-1. フォーラムの投稿ではファイルを添付できますか?

A: 投稿画面の「高度」よりファイル添付が可能です。

フォーラムの投稿でファイルを添付する場合は、テキスト入力フィールドの右下の「高度」をクリックしましょう。ファイル添付の画面が表示されます。

4-2. フォーラムの購読モードとは何ですか?

A: フォーラムへの投稿内容をメールで受け取るかどうかを設定する機能です。

「購読モード」とは、フォーラムに新しい投稿や返信があったときに、その内容を参加者にメール通知するかどうかを制御する機能です。購読モードごとの違いは下記になります。

| 購読モード | 説明 |

|---|---|

| 強制購読 | 投稿があるとメール通知され、参加者側で通知を止めることはできない。 |

| 任意購読 | 投稿があってもメール通知されないが、参加者側で通知を許可することができる。 |

| 自動購読 | 投稿があるとメール通知されるが、参加者側で通知を止めることができる。 |

| 購読不可 | 投稿があってもメール通知されず、参加者側で通知を許可することもできない。 |

強制購読にしたら多くのメールが飛んで、学生からクレームが来た、といった話もよく聞きます。購読モードを正しく理解して、必要な情報が伝わるようにしましょう。

4-3. アナウンスメントとフォーラムの違いは?

A: アナウンスメントは教師から学生の一方通行、フォーラムは双方向のコミュニケーションです。

アナウンスメントは、教師から学生への一方通行の通知機能で、学生は投稿や返信ができません。一方フォーラムは、教師と学生、学生同士が自由に投稿・返信できる双方向のコミュニケーション機能です。情報を確実に届けたいときはアナウンスメント、意見交換や質疑応答を行いたいときはフォーラムと、目的に応じて使い分けることが大切です。

5. まとめ

Moodleのフォーラムは、授業の連絡、質疑応答、学生同士の意見交換など、オンライン学習における多彩なコミュニケーションを支える重要なツールです。目的に応じた設定の使い分けや、投稿しやすい環境づくりを意識することで、学習効果の向上や学生の主体的な参加を促すことができます。

一方でフォーラムには購読モードやフォーマットなど多くの設定項目があり、十分に活用できていないケースも少なくありません。こうした運用に関するご相談や細かなご質問には、弊社のMoodle専任サポーターが対応し、円滑な運用を支援いたします。

「もっと多くの先生にMoodleを使ってほしい」「現場からの質問対応が追いつかない」「限られた人員での運用に限界を感じている」──そんなお悩みがありましたら、ぜひMoodleの導入~活用支援まで行う弊社までお気軽にご相談ください。弊社では、ヘルプデスクとして、教師からの電話・メールでのサポートも受け付けております。

▽Moodle運用、どう支える?専門ヘルプデスクの導入事例はこちら

専門性の高いヘルプデスクでMoodleの“困った”を即解決(学習院大学様)

教員向けヘルプデスクとマニュアル公開で問い合わせ対応時間が10分の1に!(東京理科大学様)

Moodle関連情報

- 2026.02.19

- Moodle認定パートナーとは?活用方法やサポート内容を解説!

- 2026.02.16

- Moodle AIを使ってみた!|最新機能・導入方法・注目プラグインを徹底解説

- 2025.12.12

- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説

関連情報

- 2025.7.30

- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性

最新ブログ

- 2026.02.19

- iSpring Suite AIでキャラクターを作成しよう! 手順からメリットまで解説!

- 2026.02.19

- Moodle認定パートナーとは?活用方法やサポート内容を解説!

- 2026.02.16

- Moodle AIを使ってみた!|最新機能・導入方法・注目プラグインを徹底解説

- 2025.12.18

- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?