2025.10.22

大学で選ばれるLMSとは?国内シェアとMoodle活用事例から見る選定のポイント

大学教育においてLMSは、今や授業運営を支える重要なインフラとして広く活用されています。中でもMoodleは、日本国内の大学で最も多く導入されているLMSであり、その柔軟性や機能性から多くの大学に選ばれています。(※大学ICT推進協議会「高等教育機関における ICT の利活用に関する調査研究(2023年度調査)」より)。本記事では、国内の大学におけるLMSの導入状況やLMSごとのシェア率をもとに、Moodleが選ばれる理由と運用事例を紹介します。

目次

1. 大学教育のデジタル化とLMSの重要性

1-1. LMS(Learning Management System)とは?

1-2. LMSの導入が教育運営にもたらすメリット

2. 大学で選ばれるLMSとは?主要LMSの比較

2-1. 日本国内の大学におけるLMSの導入率

2-2. 日本国内の大学におけるLMSのシェア

3. 日本国内の大学で一番使われているMoodleとは?

3-1. Moodleの特徴

4. 大学で選ばれるLMS「Moodle」~導入理由と活用事例から見る評価の高さ~

4-1. LMS選定理由から見るMoodleの導入メリット

4-2. Moodle活用事例|【放送大学様】拡張性の高いMoodleで担当者の負担と人的ミスを減らすための講座情報の一括登録機能を実装

4-3. 【会津大学様】属人化したスクリプト運用を刷新し、複雑なコース設計のメンテナンス性を向上!

5. まとめ

1. 大学教育のデジタル化とLMSの重要性

1-1. LMS(Learning Management System)とは?

LMS(Learning Management System:学習管理システム)は、教育機関が授業や学習活動を効率化し、学習者の学びを支援するためのITシステムです。具体的には、授業資料の配布、課題の提出・採点、成績管理、出席確認、テストの実施など、教育活動に必要な機能をオンライン上で提供します。

従来の対面授業では、紙ベースの資料配布や口頭での指示が中心でしたが、LMSの導入により、これらの業務がすべてオンラインで完結できるようになりました。特に、2020年以降のコロナ禍を契機に、大学教育の現場ではオンライン授業やハイブリッド型授業(対面とオンラインの併用)が急速に普及し、LMSの需要が一気に高まりました。

現在では、LMSは単なる「便利なツール」ではなく、大学教育のインフラとして位置づけられています。学生の多様な学習スタイルに対応し、時間や場所にとらわれない柔軟な学びを提供するためにも、LMSは欠かせない存在といえるでしょう。

1-2. LMSの導入が教育運営にもたらすメリット

LMSを導入することで、大学の教育運営には多くのメリットがあります。まず、教員にとっては授業準備や成績管理の効率化が図れるほか、学生の学習状況をリアルタイムで把握できるため、早期のフォローアップが可能になります。

学生にとっても、授業資料や課題の確認・提出がオンラインで完結するため、学習の利便性が大きく向上します。スマートフォンやPCからいつでもアクセスできる環境は、通学時間や生活スタイルに左右されず、自分のペースで学習を進めることを可能にします。

またLMSに蓄積される学習履歴は、教育の質保証や内部質保証の取り組みにおいて重要な役割を果たします。文部科学省が公開したガイドブックでも、学習履歴を活用した「教育の質の可視化」が教育改善に有効であると示されており、LMSはその基盤として期待されています。

>参考リンク:文部科学省 教育の質の向上に向けたデータ連携・活用ガイドブック

さらに、LMSは大学の情報システム部門にとっても、システム統合やセキュリティ管理の面でメリットがあります。ZoomやGoogle Classroom、Office365などの外部ツールとの連携が可能なLMSを選ぶことで、既存のIT環境との親和性を高め、大学運営上の負荷を軽減することができます。

このように、LMSは教育現場だけでなく、大学全体の運営効率化と教育の質向上に寄与する、戦略的なツールとしての価値を持っています。

2. 大学で選ばれるLMSとは?主要LMSの比較

2-1. 日本国内の大学におけるLMSの導入率

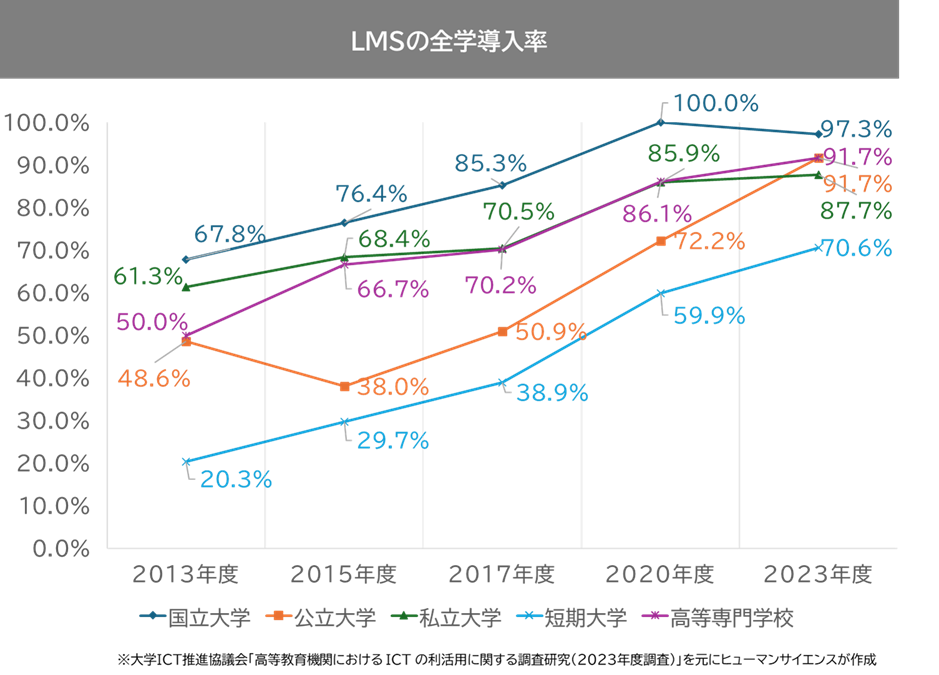

上記の表は、高等教育機関におけるICTの利活用の現状と展望~令和5年度調査の結果から~ICT利活用調査部会_2023年度調査_報告書(速報版)_別紙.pdf を基に作成しました。

コロナ禍を経て、多くの大学がLMSを導入していますが、実際の導入割合はどれぐらいなのでしょうか?

こちらのグラフは、大学ICT推進協議会(AXIES)が実施した「高等教育機関におけるICTの利活用に関する調査研究(2023年度調査)において、日本国内の大学におけるLMSの全学導入・運用状況を示したものです。

グラフより2013年度から2023年度にかけて、ほぼすべての種別で導入率が上昇し、ほとんどの大学でLMSが導入されていることが読み取れます。特に国立大学では、2013年度の67.8%から2020年度には100%の割合でLMSが導入されています。私立大学も同様に、61.3%から87.7%へと大きく伸びており、公立大学においても91.7%と導入が進んでいます。

この急速な普及の背景には、2020年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大が大きく影響しています。対面授業の制限により、オンライン授業への移行が急務となり、LMSの導入が大学の規模や設置者に関係なく進められました。これにより、教育の継続性と柔軟性を確保するための基盤として、LMSが広く利用されるようになったのです。

2-2. 日本国内の大学におけるLMSのシェア

LMSは日本国内で開発されたものから、海外で開発されたものまでさまざまなサービスがあります。日本ではどのようなLMSが多く使われているのでしょうか?

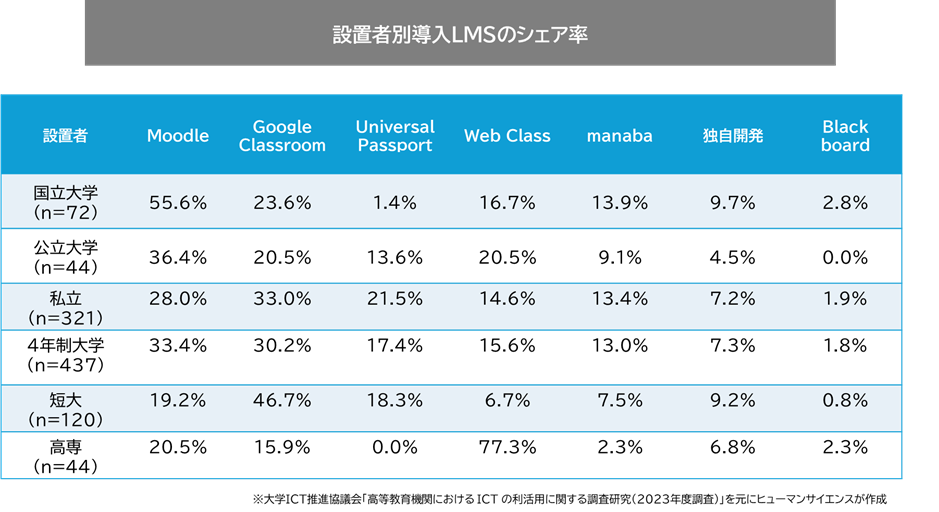

同じく大学ICT推進協議会(AXIES)が実施した「高等教育機関におけるICTの利活用に関する調査研究(2023年度調査)」では、日本国内の大学の設置者別に利用されているLMSのシェア率が示されています。

調査によると、オープンソースで世界でも利用されている「Moodle」が国立大学で55.6%、公立大学で36.4%、私立大学で28.0%と、多く利用されていることが分かります。

続いて、Googleが提供するGoogle classroomも多くなっております。コロナ禍での急激なオンライン化で手軽に始められるGoogle classroomは他LMSと併用して行われることも多いようです。

またUniversal Passportは私立大学での導入が21%あります。

3. 日本国内の大学で最も多く導入されているMoodleとは?

Moodleは、2002年に最初のバージョンが発表されたオーストラリア発のオープンソースLMSです。世界中の教育機関で広く利用され、先に見たように日本国内、特に国立大学では約56%も導入されているLMSです。

では、なぜこれほどまでにMoodleが選ばれているのでしょうか?その理由は、教育現場に寄り添った設計思想と、柔軟な運用性にあります。

3-1. Moodleの特徴

・オープンソースで自由にカスタマイズ可能

Moodleはオープンソースで提供されているため、ライセンス費用が不要です。大学ごとの教育方針やシステム環境に合わせて、自由に機能を追加・変更できるのが大きな魅力です。独自の認証システムとの連携や、学内ポータルとの統合など、他のLMSでは難しい柔軟な運用が可能になります。技術的な対応ができる体制があれば、長期的なコスト削減にもつながります。

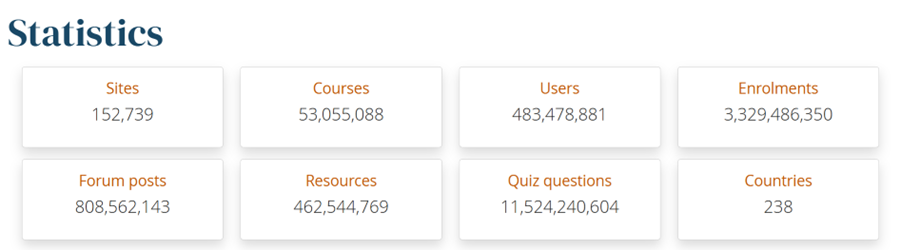

・教育機関向けに設計された豊富な機能

Moodleには、大学教育に必要な機能が標準で揃っています。課題提出、テスト、フォーラム、出欠管理、成績管理、グループワークなど、授業運営に欠かせない要素を一つのプラットフォームで管理できます。世界中で4億8千万人以上(※2025/9/24現在)もの教育関係者や学生に利用されており、利用者のニーズやフィードバックをもとに機能が継続的に拡張・改善されています。

・高い拡張性と豊富なプラグイン

Moodleには2,000以上のプラグインがあり、必要に応じて機能を追加できます。たとえば、動画配信、外部ツール連携、学習分析、アンケートなど、教育現場のニーズに応じた拡張が可能です。プラグインは世界中の教育者コミュニティによって開発・改善されており、常に最新の教育トレンドに対応できるのも強みです。

>Moodleのプラグインの種類は?

・グローバルな実績とセキュリティの高さ

Moodleは世界200か国以上で利用され、200以上の言語に対応するグローバルなLMSです。教育機関向けに設計されたセキュリティ機能も充実しており、ユーザー認証、アクセス制御、データ暗号化、ログ管理など、学内の情報保護に必要な対策が可能です。定期的なアップデートと世界中の開発者による改善により、安心して運用できる信頼性の高いLMSといえるでしょう。

>【Moodle基本講座】Moodle のセキュリティ対策

4.大学で選ばれるLMS「Moodle」~導入理由と活用事例から見る評価の高さ~

Moodleは教育機関向けに設計された豊富な機能と高い拡張性を備え、世界中で利用されている信頼性の高いLMSです。では、日本国内の大学では、どのような理由でMoodleが選ばれているのでしょうか?ここからは、大学におけるLMS選定の背景とMoodleの導入理由を詳しく見ていきます。

4-1. LMS選定理由から見るMoodle導入のメリット

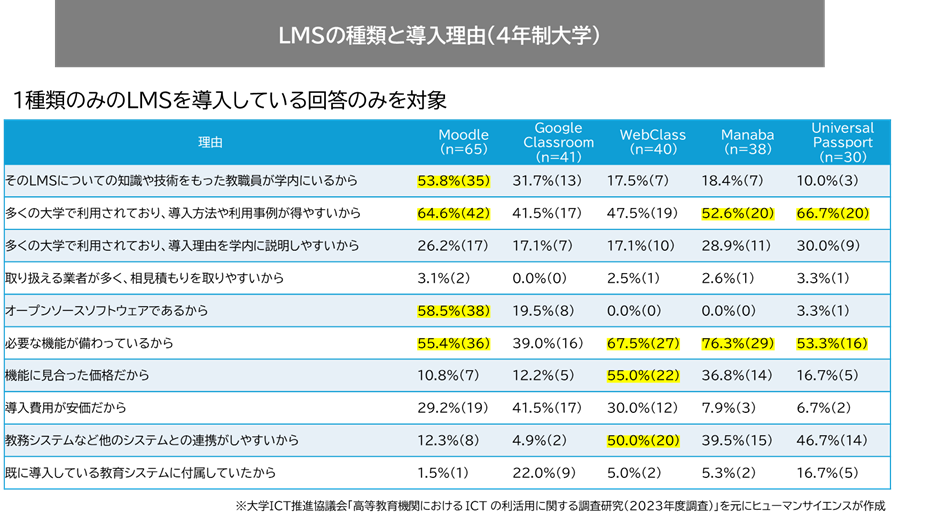

大学ICT推進協議会(AXIES)が実施した「高等教育機関におけるICTの利活用に関する調査研究(2023年度調査)」では、大学がLMSを導入する際の選定理由についても調査結果が示されています。

この調査によると、Moodleは「すでに知っている人が学内にいる」「多くの大学で利用されている」といった理由で選ばれるケースが多く見られます。これは、Moodleが世界中、そして日本国内でも広く利用されていることにより、学内に知識を持つ担当者がいる可能性が高く、他大学での活用事例や運用ノウハウもインターネットなどに豊富に公開されているためです。

加えて、Moodleはオープンソースで提供されているため、大学ごとの教育方針やシステム環境に合わせて柔軟にカスタマイズできる点も大きな魅力です。世界中の教育機関で利用されている実績があることから、教育現場に必要な機能が網羅されており、導入後も安定した運用が期待できる点も、選定理由として多く挙げられています。

4-2. Moodle活用事例|【放送大学様】拡張性の高いMoodleで担当者の負担と人的ミスの削減を実現

放送大学学園様では、約85,000人の受講者と約250の講座を運営しています。250もの講座を管理者が手動で設定するには膨大な時間を要し、人的ミスが発生する可能性がありました。そこでMoodleの柔軟な構造を活かし、講座情報を一括登録できる機能を新たに開発することで、課題となっていた設定漏れやヒューマンエラーのリスクを大幅に軽減しました。

>詳しい放送大学様の運用事例はこちら:

【放送大学様事例①】放送大学Web学習システム・通信指導

【放送大学様事例②】万全の体制で運用サポート。moodleシステムの安定稼働を実現

4-3. 【会津大学様】属人化したスクリプト運用を刷新し、複雑なコース設計のメンテナンス性を向上!

会津大学様では2019年度からMoodleを全学的に導入し、複雑な授業構成に対応してきました。講義と演習の混在や複数クラスでの科目運用など、大学特有の履修形態に合わせたコース設計には柔軟な対応が求められます。こうした課題に対し、Moodleの高いカスタマイズ性と拡張性を活かした仕組みの見直しが行われ、履修データとの連携や年度対応の自動化が実現しました。

>詳しい会津大学様の運用事例はこちら:

【会津大学様事例】属人化したスクリプト運用を刷新し、Moodle運用の安心を実現。

5. まとめ

大学教育のデジタル化が進む中、LMSは教育現場だけでなく大学運営全体を支える重要なインフラとなっています。中でもMoodleは、オープンソースならではの柔軟性と拡張性を活かし、大学ごとの複雑な要件にも対応できる点が高く評価されています。シェア率の高さはその実績の裏付けであり、導入事例からも、運用の効率化や教育の質向上に貢献していることが分かります。

ただし、Moodleはオープンソースであるがゆえに、自組織内だけで完結しようとすると、専門的な知識や技術が求められる場面も少なくありません。特に、バージョンアップ対応や他システムとの連携、安定した運用体制の構築には、経験とノウハウが不可欠です。

弊社では、Moodleの導入・運用に関する豊富な支援実績をもとに、大学様ごとの環境に合わせた最適なサポートをご提供しています。LMSの安定稼働や運用に課題を感じているご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

Moodle関連情報

- 2025.12.12

- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説

- 2025.10.28

- eラーニングで資格は取得できる?資格の例やメリットをご紹介

- 2025.10.28

- Moodle最新LTSバージョン「Moodle 4.5」とは?~主な機能と改善点を解説!

関連情報

- 2025.7.30

- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性

最新ブログ

- 2025.12.18

- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?

- 2025.12.18

- 医療機関の教育課題を解決するLMSとは?導入メリットと選定ポイント

- 2025.12.12

- Vyond新機能のご紹介(2025.12)

- 2025.12.12

- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説