2025.07.02

【Moodleマニュアル②】2025年版|小テストの作り方・設定手順・FAQをサポート担当者が解説!

「Moodleで小テストを作りたいけれど、設定が複雑すぎてどのように設定すればいいのかわからない」 そんな大学の教務課・教員の方に向けて、本記事では、Moodleサポート担当者が操作画面をもとに、小テストの作り方を初心者の方にもわかりやすく解説します。

目次

- 1.LMSでのテストの実施 1-1. LMSでのテスト実施におけるメリット・デメリット

- 2.【初心者向け】moodleで小テストを作る手順 2-1. 【2025年最新版】moodle小テストの設定方法

- 3.FAQ|Moodle サポートデスクが答える“よくある質問”-小テスト編- 3-1. 【Moodle】特定の学生だけ再試験や受験期限の延長を許可するには?

- 4.まとめ

1-2. LMSでテストを実施するメリット

1-3. LMSでテストを実施するデメリット

2-2. moodleで出題できる問題形式

3-2. 【Moodle】受験結果の公開タイミングを調整するには?

3-3. 【Moodle】問題をランダムで出題するには?

1. LMSでのテストの実施

近年、教育のデジタル化が急速に進む中で、学校におけるテストの実施方法も大きく変わってきました。従来は紙で行われていた確認テストや単位認定の試験も、今ではLMS(Learning Management System)上で手軽に実施できます。LMSを利用することにより、テスト作成から採点、フィードバック、成績管理までをすべてオンラインで一元化できるため、教育現場の負担削減に繋がります。

1-1. LMSでのテスト実施におけるメリット・デメリット

LMS上でテストを実施することは、教員と学生の双方に多くのメリットをもたらす一方で、運用上の注意点や課題も存在します。ここでは、LMSを使ったテスト実施のメリットとデメリットについて確認します。

1-2. LMSでテストを実施するメリット

・受講者や実施者の負担削減

LMS上でテストを行うと、紙の印刷、配布や採点の手間が省け、教員や運営側の作業負担を大幅に軽減できます。特に選択問題や穴埋め問題は自動採点が可能で、採点にかかる時間も短縮されます。また学生も、自宅や通学途中など、場所や時間に制約されず受験できるため、利便性が高まります。

・テスト結果の管理や分析が容易

LMS上でテストを行うことで、受験者の得点や正誤の傾向、平均点、正答率といったデータがリアルタイムで蓄積され、システム上で分析が可能です。これにより、「どの問題で多くの学生がつまずいているか」などを可視化でき、授業改善や個別指導にも役立ちます。

1-3. LMSでテストを実施するデメリット

・替え玉受験などの厳格な監視体制が取れない

LMSでのテスト実施の最大の懸念は、「本人が受験しているのかどうか」の確認が難しい点です。対面試験のように監督者を配置するわけではないため、替え玉受験やカンニングといった不正のリスクが残ります。

対策として、LMSではIP制限・時間制限・ランダム出題・再受験制限などの制御設定が用意されていますが、完全な防止策とは言い切れません。重要な試験ではzoomなどと併用して受験監視を行うなどの対応が必要となります。

・大規模なテストにはネットワーク環境の整備が必要

LMSを利用して大規模なテストを実施する際には、安定したネットワーク環境と、受験アクセスに耐えうるサーバー性能が欠かせません。多人数が同時に受験するケースでは、アクセスが一時的に集中し、システムに負荷がかかることで「画面が表示されない」「途中で接続が切れる」といったトラブルが発生する可能性があります。

こうしたリスクを最小限に抑えるためには、受験期間を複数日に分散するなどの工夫を行うほか、サーバー増強や通信回線の見直しなども必要になります。

このようにLMSで実施するテストには多くのメリットがある一方で、従来の対面形式にはなかった新たな課題や配慮が伴います。円滑なテスト運営のためにも、目的に応じた準備と設定を行い、LMSのスペックや機能を正しく理解しておくことが必要です。

2. 【初心者向け】Moodleで小テストを作る手順

Moodleは、世界中の教育機関や企業で導入されている、オープンソースの学習管理システム(LMS)です。オンラインでのテストや課題提出、成績の一元管理、教材の配布など、学習支援に必要な多彩な機能を備えており、大学教育から社内研修まで幅広い分野で利用されています。

Moodleの小テストモジュールでは、選択式・記述式・並び替え問題など多様な形式の問題を簡単に作成できます。さらに、受験回数や合格基準、受験期間の設定など、柔軟なコントロールが可能で、学習目的や受講者のレベルに応じた評価が行えるのも大きな特長です。

2-1. 【2025年最新版】 moodle小テストの設定方法

ここからは、moodle 4.5のインターフェースに沿って、小テストを設定する手順を解説していきます。小テストには、受験期間、回数制限、合格点、制限時間など多くの項目があり、運用目的に合わせて適切に設定することが求められます。設定する前に、「何をどのように測定したいのか」を明確にしておくことが、スムーズな作成のポイントです。

■設定方法:

1)活動・リソースの追加から「小テスト」を選びます。

2)小テストの設定画面が表示されます。各設定項目の詳細は下記の通りです。

| 一般:小テストのタイトルや概要を設定します。 | |

|---|---|

| 名称(必須) | セクションに表示される名称を設定します。 |

| 説明 | 小テストに対し説明がある場合に設定します。 |

| タイミング:小テストの時間的制限を設定します。 | |

| 小テスト受験可能期間 | 小テストの受験の開始/終了日時を設定します。 |

| 制限時間 | テストの制限時間を設定します。 |

| 制限時間を経過した場合 | 制限時間を過ぎた場合の動作を設定します。 |

| 評点:評点の条件を設定します。 | |

| 合格点 | 合格するために必要な評点を設定します。 |

| 受験可能回数 | 許可する受験回数を設定します。 |

| 評定方法 | (受験回数が2回以上の場合)複数回受験した中でどのテストを評点に使用するかを設定します。 |

| レイアウト:小テストの表示を設定します。 | |

| 新しいページ | 1ページ当たりに表示する問題を指定します。 |

| レビューオプション:小テストの結果など、学生に開示する情報を設定します。 | |

| テストの段階を4つに分け、それぞれの時点で学生に開示する情報を制御できます。 | |

| 受験に関する特別制限:小テストの制限を設定します。 | |

| パスワードやネットワークアドレスの制限など、様々な制限が設定できます。 | |

2-2. moodleで出題できる問題形式

moodleでは、単純な〇×問題や選択式だけでなく、組み合わせ、ドラッグ&ドロップ、穴埋めなどさまざまな問題形式を利用できます。中には設定がやや複雑な形式もありますが、使い方次第で学習効果を高めることが可能です。以下では代表的な問題形式とその設定方法を詳しく確認していきます。

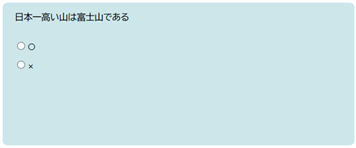

2-2-1. 〇×問題

設問文が正しいかどうかを〇か×で答える問題形式です。

| 項目名 | 概要 |

|---|---|

| 問題テキスト |

問題文を入力します。 例:日本一高い山は富士山である。 |

| 正解 | 問題の正解が〇か✕かを選択します。 |

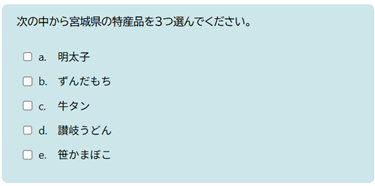

2-2-2. 多肢選択問題

複数の選択肢の中から正解を選ぶ問題形式です。

| 一般 | |

|---|---|

| 問題テキスト |

問題文を入力します。 例:次の中から宮城県の特産品を3つ選んでください。 |

| 単一または複数解答? | 選択肢から選択できる個数を指定します。 |

| 選択肢をシャッフルしますか? | チェックを入れると問題を表示する度に選択肢がシャッフルされます。 |

| 答え | |

| 選択肢 | 選択肢を入力します。選択肢を3つ以上に設定したい場合は、画面下の「さらに〇〇個の選択肢を入力する」をクリックします。 |

| 評点 | 単一回答の場合は、正解の選択肢に100%を入れます。複数解答の場合は、複数ある正解の評点の合計が100%になるように設定してください。 |

2-2-3. 作文問題

学生がテキストボックスに記述をする問題形式です。こちらの問題形式は自動採点はできず、教師が手動で採点をする必要があります。

| 項目名 | 概要 |

|---|---|

| 問題テキスト | 問題文を入力します。 |

| 最小/最大ワード制限 | 有効にした場合、入力されたテキストの最小・最大ワード数の制限がかかります。ただし、こちらは日本語の文字数には対応していません。 |

| 解答テンプレート |

該当の問題を表示したときにあらかじめテキストボックスに入力される文言を設定できます。 |

特に「最小/最大ワード制限」は日本語の文字数と混同されやすいため、注意が必要です。

2-2-4. ドラッグ&ドロップテキスト

欠落している単語やフレーズを正しい場所にドラッグして配置する問題形式です。

| 一般 | |

|---|---|

| 問題テキスト |

問題文を入力します。 穴埋めしたい部分には [[1]] のように正解の選択肢の番号をカッコで囲んでください。例:[[1]]の耳に念仏 |

| 選択肢 | |

| 選択肢[[1]]答え | 選択肢に対する答えを入力します。 |

2-2-5. 組み合わせ問題

選択肢を正しいペアにして結びつける問題形式です。

| 一般 | |

|---|---|

| 問題テキスト |

問題文を入力します。 例:都道府県と特産物の正しい組み合わせを選びなさい。 |

| 答え | |

| 問題 |

組み合わせの項目を設定します。 例:山形県、福井県、高知県 |

| 答え |

組み合わせの選択肢を設定します。 例:さくらんぼ、越前ガニ、鰹のたたき |

2-2-6. 数値問題

数値を入力して回答する問題形式です。正解として指定された数値以外に、正解の許容範囲を設定することも可能です。

| 一般 | |

|---|---|

| 問題テキスト |

問題文を入力します。 例:次のデータセットの平均値を求めなさい。15、22、30、18、25 |

| 答え | |

| 答え |

答えとなる数値を入力します。 例:22 |

| エラー | 正解とする数値の幅を決めます。例えば±5の誤差を正解とする場合は、5と入力します。 |

3. FAQ|Moodle サポートデスクが答える“よくある質問”-小テスト編-

Moodleの小テスト機能は非常に多機能である一方で、設定項目が多く、現場での運用において混乱が生じやすい部分もあります。ここでは、moodleサポートデスクによく寄せられる「小テスト」に関する代表的な質問とその対応方法をご紹介します。

3-1. 【Moodle】特定の学生だけ再試験や受験期限の延長を許可するには?

A:ユーザー単位の「オーバーライド(特別な受験権限)」機能で個別対応が可能です。

体調不良やネットワーク障害など、学生ごとに事情が異なる場合、全員の設定を変更せずに、特定の学生にだけ再試験の許可や期限延長を設定したいケースがあります。Moodleでは、「ユーザオーバーライド(User override)」機能を使うことで、こうした個別対応が簡単に行えます。

■設定手順:

1)対象の小テストにアクセスし、画面上部のさらに>オーバーライドを開きます。

2)「ユーザオーバーライドを追加する」をクリックすると下記の画面が表示されます。特例を許可するユーザー名や期限、受験回数などを指定しましょう。

3-2. 【Moodle】受験結果の公開タイミングを調整するには?

A:レビューオプション機能を使えば、テスト結果や正答の公開タイミングを柔軟に設定できます。

Moodleでは、小テストの結果をすぐに学生に公開せず、あとから一斉にフィードバックしたい場合や、合格点の調整後に結果を公開したいといったニーズにも対応 可能です。こうしたタイミング調整には「レビューオプション」機能を使用します。

■設定方法

小テストの編集画面のレビューオプション「学生の受験中」「学生の受験直後」「学生の受験後、小テストがクローズされるまで」「小テストのクローズ後(受験可能期限後)」の4つの時点で公開する情報を制御することができます。

たとえば、テスト終了後にのみ結果を公開したい場合は、「小テストのクローズ後」以外のタイミングにある「点数」「正誤」「正解」などのチェックを外しておきます。この設定により、受験前の学生に正解情報が漏れてしまうリスクを回避することができ、テストの公平性を保つことができます。

3-3. 【Moodle】問題をランダムで出題するには?

A:問題バンクのカテゴリからランダムで出題できます。

「カンニング対策として、学生によって出題される問題の順番や内容を変えたい」といった場合には、Moodleのランダム出題機能を使います。

■設定方法

1)問題バンクにランダム出題用のカテゴリを作成します。その中に、出題する問題群を登録してください。

2)小テストより問題>追加>ランダム問題を選びます。カテゴリを手順1)で作成したカテゴリに設定し、フィルタを適用します。

3)ランダム出題用の問題が表示されます。ランダムで出題したい問題にチェックを入れてください。

4. まとめ

Moodleの小テストは、確認テストから定期試験、反転授業の補助まで、教育現場で活用できる便利な機能です。自動採点やフィードバック、正答率の分析などを通じて、学習の効率化と質の向上も期待できます。

一方で、その柔軟さゆえに「結果をあとでまとめて公開したい」といった場合の設定や複雑な問題登録のためには、一定の知識が必要で、操作が慣れていない場合には、思った結果にならなかったということが多くあります。

こうした細かいMoodleの機能についても、弊社では専任担当がサポートを受け付けております。「現場の問い合わせに対応しきれない」「運用負荷を減らしたい」といったお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

Moodle関連情報

- 2026.02.19

- Moodle認定パートナーとは?活用方法やサポート内容を解説!

- 2026.02.16

- Moodle AIを使ってみた!|最新機能・導入方法・注目プラグインを徹底解説

- 2025.12.12

- Moodle 5.0と4系の違いは?主な変更点と新機能を徹底解説

関連情報

- 2025.7.30

- 企業研修を変える!Articulate Storylineの可能性

最新ブログ

- 2026.02.19

- Moodle認定パートナーとは?活用方法やサポート内容を解説!

- 2026.02.16

- Moodle AIを使ってみた!|最新機能・導入方法・注目プラグインを徹底解説

- 2025.12.18

- 製造業の教育課題をLMSで解決|教育の効率化と人材定着を支える仕組みとは?

- 2025.12.18

- 医療機関の教育課題を解決するLMSとは?導入メリットと選定ポイント